Wurzelkanalmorphologie von Milchmolaren: Eine Mikro-Computertomographie-Studie

Maschinenübersetzung

Der Originalartikel ist in EN Sprache (Link zum Lesen) geschrieben.

Zusammenfassung

Ziel: Dies war, die Wurzelkanalmorphologie von primären Molaren mittels Mikro-Computertomographie zu untersuchen.

Methoden: Primäre maxilläre (n = 20) und mandibuläre (n = 20) Molaren wurden mit einer Auflösung von 16,7 µm gescannt und hinsichtlich der Anzahl, Lage, Volumen, Fläche, strukturierten Modellindex (SMI), Fläche, Rundheit, Durchmesser und Länge der Kanäle sowie der Dicke des Dentins im apikalen Drittel analysiert. Die Daten wurden statistisch mit gepaarten Stichproben t -Tests, unabhängigen Stichproben t -Tests und einer einseitigen Varianzanalyse verglichen, wobei das Signifikanzniveau auf 5 % festgelegt wurde.

Ergebnisse: Insgesamt wurden keine statistischen Unterschiede zwischen den Kanälen hinsichtlich Länge, SMI, Dentindicke, Fläche, Rundheit und Durchmesser festgestellt (p ˃ 0,05). Ein doppeltes Kanalsystem wurde in den mesialen und mesiobuccalen Wurzeln der mandibulären und maxillären Molaren beobachtet. Die Dicke im inneren Bereich der Wurzeln war geringer als im äußeren Bereich. Die querschnittliche Bewertung der Wurzeln im apikalen Drittel zeigte flach geformte Kanäle in den mandibulären Molaren und band- sowie ovalförmige Kanäle in den maxillären Molaren.

Schlussfolgerungen: Die äußere und innere Anatomie der primären ersten Molaren ähnelt stark der der primären zweiten Molaren. Die berichteten Daten können Klinikern helfen, ein umfassendes Verständnis der morphologischen Variationen der Wurzelkanäle in primären Molaren zu erlangen, um Probleme im Zusammenhang mit Formungs- und Reinigungsverfahren zu überwinden, was angemessene Managementstrategien für die Wurzelkanalbehandlung ermöglicht.

Einleitung

Der vorzeitige Verlust von primären Zähnen kann Veränderungen in der Chronologie und Reihenfolge des Durchbruchs der bleibenden Zähne verursachen; daher ist das Retention von Zähnen bei Kindern ein wichtiges Konzept und umfasst häufig endodontische Behandlungen (Cleghorn et al. 2012). Die Wurzelkanalbehandlung bei primären Zähnen umfasst die Entfernung des Pulpagewebes, die Debridement und Vorbereitung, die Spülung und das Füllen der Kanäle. Das Hauptziel der Pulpa-Therapie bei primären Zähnen ist es, die Integrität und Gesundheit der Zähne und ihrer unterstützenden Gewebe zu erhalten (Cleghorn et al. 2012). Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein umfassendes Verständnis der Wurzel- und Wurzelkanalanatomie von primären Zähnen von größter Bedeutung (Hibbard und Ireland 1957; Goodacre 2003; Zoremchhingi et al. 2005; Aminabadi et al. 2008; Bagherian et al. 2010; Cleghorn et al. 2012).

Die äußere und innere Morphologie der Milchzähne unterscheidet sich in vielen Aspekten von den permanenten Nachfolgern (Kavanagh und O’Sullivan 1998; Goodacre 2003; Johnston und Franklin 2006; Cleghorn et al. 2012). Im Allgemeinen weisen Milchzähne mit vollständig entwickelten Wurzeln ein weniger komplexes Wurzelkanalsystem im Vergleich zu bleibenden Zähnen auf, mit einem Kanal pro Wurzel. Bei Milchmolaren kann die Komplexität dieses Systems im Laufe der Zeit zunehmen, bedingt durch die Bildung von Sekundärdentin und die Verengung des Kanalsystems sowie schließlich den Resorptionsprozess (Hibbard und Ireland 1957).

Traditionell wurde die Wurzelkanalanatomie von Milchzähnen in Fallberichten beschrieben (Badger 1982; Falk und Bowers 1983; Caceda et al. 1994; Winkler und Ahmad 1997; Kavanagh und O’Sullivan 1998; Eden et al. 2002) und in ex vivo-Studien unter Verwendung von Materialinjektionen (Simpson 1973), Farbstoffperfusion (Ringelstein und Seow 1989), digitale Röntgenaufnahmen, longitudinale und transversale Querschnittschnitte, Histologie (Poornima 2008), Klärtechnik (Bagherian et al. 2010), Rasterelektronenmikroskop (Wrbas et al. 1997) und konventionelle Computertomographie (Zoremchhingi et al. 2005). Diese Methoden wurden über viele Jahre erfolgreich in der anatomischen Untersuchung des Wurzelkanalsystems eingesetzt; jedoch sind die meisten invasiv oder bieten nur ein zweidimensionales Bild einer dreidimensionalen Struktur und spiegeln daher möglicherweise nicht genau die Morphologie des untersuchten Objekts wider. Diese inhärenten methodologischen Einschränkungen förderten somit die Suche nach neuen Methoden, die in der Lage sind, verbesserte Ergebnisse zu erzielen (Peters et al. 2000).

In den letzten Jahren wurden bedeutende technologische Fortschritte in der Zahnabbildung eingeführt. Ihre nicht-invasive Natur ermöglicht die Verwendung von Zähnen für andere Zwecke oder als Kontrollen für weitere Behandlungsverfahren. Die Entwicklung der hochauflösenden Röntgen-Mikro-Computertomographie (Mikro-CT) hat in der Untersuchung von Zahnhartgeweben zunehmend an Bedeutung gewonnen. Mikro-CT bietet eine nicht-invasive reproduzierbare Technik zur dreidimensionalen Bewertung des Wurzelkanalsystems und kann sowohl quantitativ als auch qualitativ angewendet werden (Peters et al. 2000; Siqueira et al. 2010; Versiani et al. 2011, 2012, 2013).

Obwohl es eine wachsende Anzahl von Forschungen und Veröffentlichungen zur zahnmedizinischen Anatomie von Milchzähnen gibt (Goodacre 2003; Cleghorn et al. 2012), fehlt eine detaillierte quantitative Beschreibung der Anatomie ihres Wurzelkanalsystems weiterhin. Daher war das Ziel dieser Studie, die morphometrischen Aspekte der externen und internen Anatomie von primären mandibulären und maxillären Molaren zu beschreiben, unter Verwendung einer hochauflösenden dreidimensionalen Mikro-CT-Analyse.

Materialien und Methoden

Stichprobenauswahl

Nach Genehmigung durch das lokale Ethikkomitee für Forschung (CAAE #0072.0.130.000-09) wurden primäre mandibuläre (n = 20) und maxilläre (n = 20) Molaren ausgewählt, die aus Gründen, die nicht mit dieser Studie zusammenhängen, extrahiert und in einer 0,1 % Thymol-Lösung aufbewahrt wurden. Für jede Gruppe von Zähnen wurden zehn erste und zehn zweite primäre Molaren bewertet. Die Einschlusskriterien umfassten nur Molaren ohne physiologische Wurzelresorption oder in den Anfangsstadien, d.h. bei denen die Resorption 1/3 der Wurzelänge nicht überschritt.

Micro-CT-Scanning und Rekonstruktion

Jeder Zahn wurde leicht getrocknet, auf einem maßgeschneiderten Halter montiert und in einem Mikro-CT-Scanner (SkyScan 1174v2; Bruker-microCT, Kontich, Belgien) mit einer isotropen Auflösung von 16,7 µm gescannt. Die Röntgenröhre wurde mit 50 kV und 800 mA betrieben, und das Scannen erfolgte durch eine 180° Rotation um die vertikale Achse mit einem Rotationsschritt von 1°, unter Verwendung eines 0,5 mm dicken Aluminiumfilters. Bilder jedes Exemplars wurden mit spezieller Software (NRecon v.1.6.6; Bruker-microCT) rekonstruiert, die axiale Querschnitte der inneren Struktur der Proben bereitstellt.

Quantitative Analyse

Die Software DataViewer v.1.4.4 (Bruker-microCT) wurde verwendet, um die Länge (in Millimetern) der Wurzel vom Apex und die Länge der Hauptwurzelkanäle vom apikalen Foramen bis zur Ebene der Zement-Schmelz-Grenze zu bewerten. Die dreidimensionale Bewertung der Wurzelkanäle (Volumen, Oberfläche und Strukturmodellindex) wurde vom Apex bis zur Kanalöffnung mit der Software CTAn v.1.12 (Bruker-microCT) durchgeführt. Das Volumen wurde als das der binarisierten Objekte innerhalb des Interessensvolumens berechnet. Für die Messung der Oberfläche des 3D-Multilayer-Datensatzes wurden zwei Komponenten zur Oberfläche, die in 2D gemessen wurden, verwendet: Erstens die Umfänge der binarisierten Objekte auf jeder Querschnittsebene und zweitens die vertikalen Flächen, die durch Pixelunterschiede zwischen benachbarten Querschnitten exponiert wurden. Der Strukturmodellindex (SMI) beinhaltet eine Messung der Oberflächenkonvexität in einer 3D-Struktur. SMI wird als 6.(S’.V)/S2) abgeleitet, wobei S die Objektoberfläche vor der Dilatation und S’ die Veränderung der Oberfläche ist, die durch die Dilatation verursacht wird. V ist das ursprüngliche, nicht dilatierte Objektvolumen. Eine ideale Platte, ein Zylinder und eine Kugel haben SMI-Werte von 0, 3 und 4, respectively (Peters et al. 2000).

Die kleinste Dicke des Dentins in den inneren und äußeren Aspekten der Wurzeln, in 1, 2 und 3 mm vom apikalen Resorptionswinkel, wurde ebenfalls aufgezeichnet. Die Messungen der Dentindicke wurden von der äußeren Grenze des Wurzelkanals bis zur Oberfläche der Wurzel vorgenommen. Auf denselben Ebenen wurde die CTAn v.1.12-Software (Bruker-microCT) für die zweidimensionale Bewertung (Fläche, Rundheit, größter Durchmesser und kleinster Durchmesser) des Wurzelkanals verwendet. Die Fläche wurde mit dem Pratt-Algorithmus (Pratt 1991) berechnet. Das querschnittliche Erscheinungsbild, rund oder eher bandförmig, wurde als Rundheit ausgedrückt. Die Rundheit eines diskreten 2D-Objekts wird definiert als 4A/(p.(dmax)2), wobei ‘‘A’’ die Fläche und ‘‘dmax’’ der größte Durchmesser ist. Der Wert der Rundheit reicht von 0 bis 1, wobei 1 einen Kreis bedeutet. Der größte Durchmesser wurde als der Abstand zwischen den beiden am weitesten entfernten Pixeln in diesem Objekt definiert. Der kleinste Durchmesser wurde als die längste Chord durch das Objekt definiert, die in der Richtung orthogonal zum größten Durchmesser gezogen werden kann.

Qualitative Analyse

Dreidimensionale Modelle und Querschnitte der Wurzelkanäle wurden basierend auf Mikro-CT-Scans rekonstruiert und durch den Binarisierungsprozess mit der Software CTAn v.1.12 (Bruker-microCT) erstellt. Die Software CTVol v.2.2.1 (Bruker-microCT) und DataViewer v.1.4.4 (Bruker-microCT) wurden zur Visualisierung und qualitativen Bewertung der Proben verwendet.

Statistische Analyse

Die dreidimensionalen Parameterergebnisse und die durchschnittliche Länge der Wurzeln und Wurzelkanäle wurden statistisch mit dem gepaarten t -Test innerhalb der Gruppe und dem unabhängigen t -Test zwischen den Gruppen verglichen. Da die Daten zur Dentin-Dicke und den zweidimensionalen Parametern bei 1, 2 und 3 mm vom Resorptionswinkel normalverteilt waren (Shapiro–Wilk-Test; p ˃ 0,05), wurden sie als Mittelwerte und Standardabweichungen (SD) dargestellt und statistisch mit der einseitigen Varianzanalyse nach dem Tukey-Test verglichen. Die statistische Analyse wurde mit SPSS v.17.0 für Windows (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) durchgeführt, wobei das Signifikanzniveau auf 5 % festgelegt wurde.

Ergebnisse

Quantitative Analyse

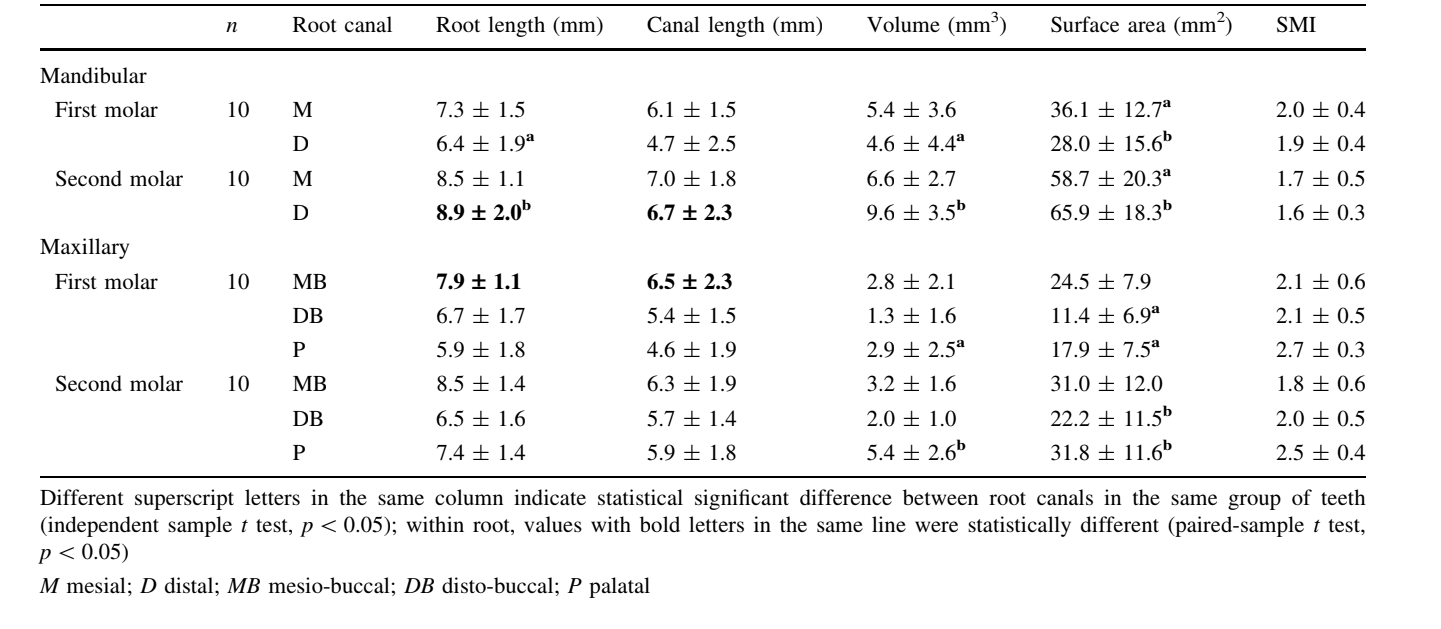

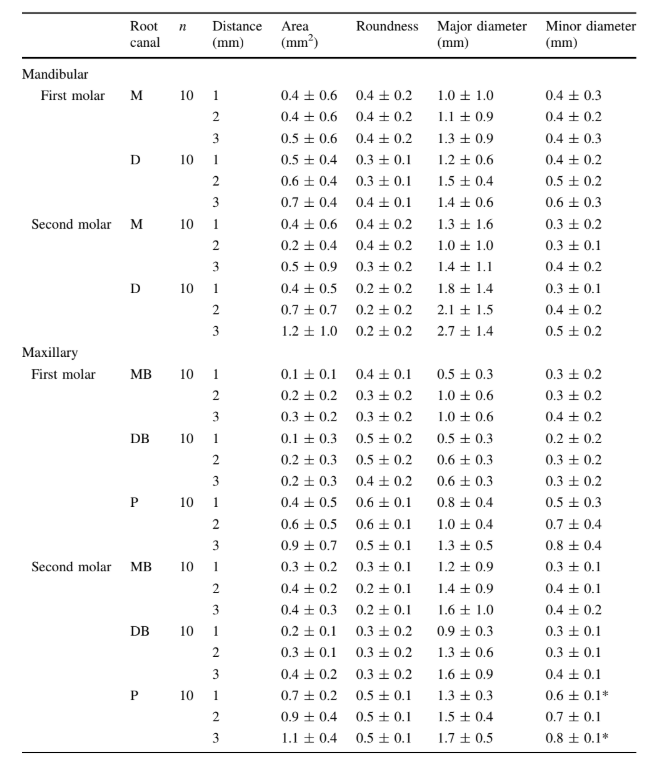

Tabellen 1 und 2 zeigen den Mittelwert (±SD) der drei- und zweidimensionalen Daten in jedem Wurzelkanal der primären Molaren. Insgesamt wurden in beiden Gruppen von Zähnen keine statistischen Unterschiede zwischen den Wurzelkanälen der ersten und zweiten Molaren hinsichtlich Länge, SMI und den zweidimensional analysierten Parametern (Fläche, Rundheit, größter Durchmesser und kleinster Durchmesser) gefunden (p ˃ 0.05). Die distalen und palatinalen Kanäle der mandibulären und maxillären Molaren wiesen jeweils ein signifikant höheres Volumen auf als die anderen Kanäle in derselben Zahngruppe (p ˂ 0.05). Im Allgemeinen hatten die Wurzelkanäle der zweiten primären Molaren eine größere Oberfläche als die der ersten Molaren (p ˂ 0.05).

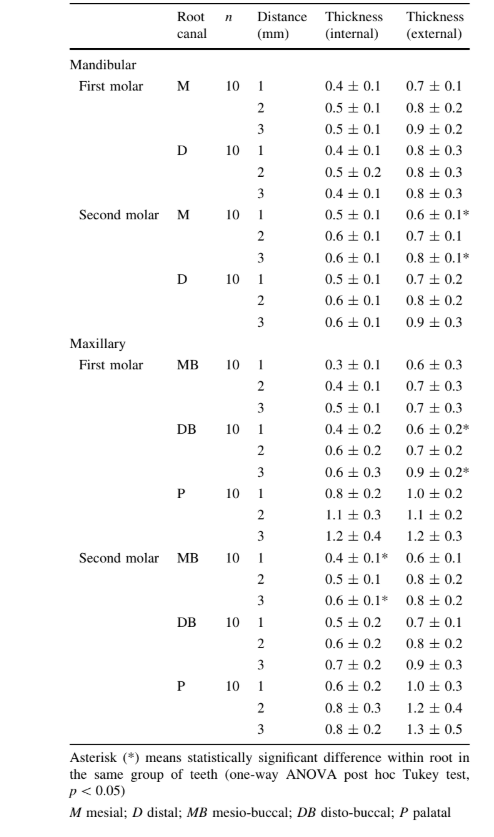

Tabelle 3 fasst die durchschnittliche Dentin-Dicke im apikalen Drittel jeder Molarenwurzel zusammen. Es wurde kein statistischer Unterschied in der Vergleich der Dentin-Dicke, sowohl im inneren als auch im äußeren Aspekt jeder Wurzel, zwischen den ersten und zweiten Molaren beobachtet (p ˃ 0,05). Die niedrigsten Durchschnittswerte der Dentin-Dicke wurden im inneren Aspekt der Wurzeln in beiden Molaren-Gruppen beobachtet. Im Allgemeinen wurde die höchste durchschnittliche Dentin-Dicke in den distalen und palatinalen Wurzeln der mandibulären und maxillären Molaren, jeweils in allen bewerteten Ebenen, beobachtet.

Qualitative Analyse

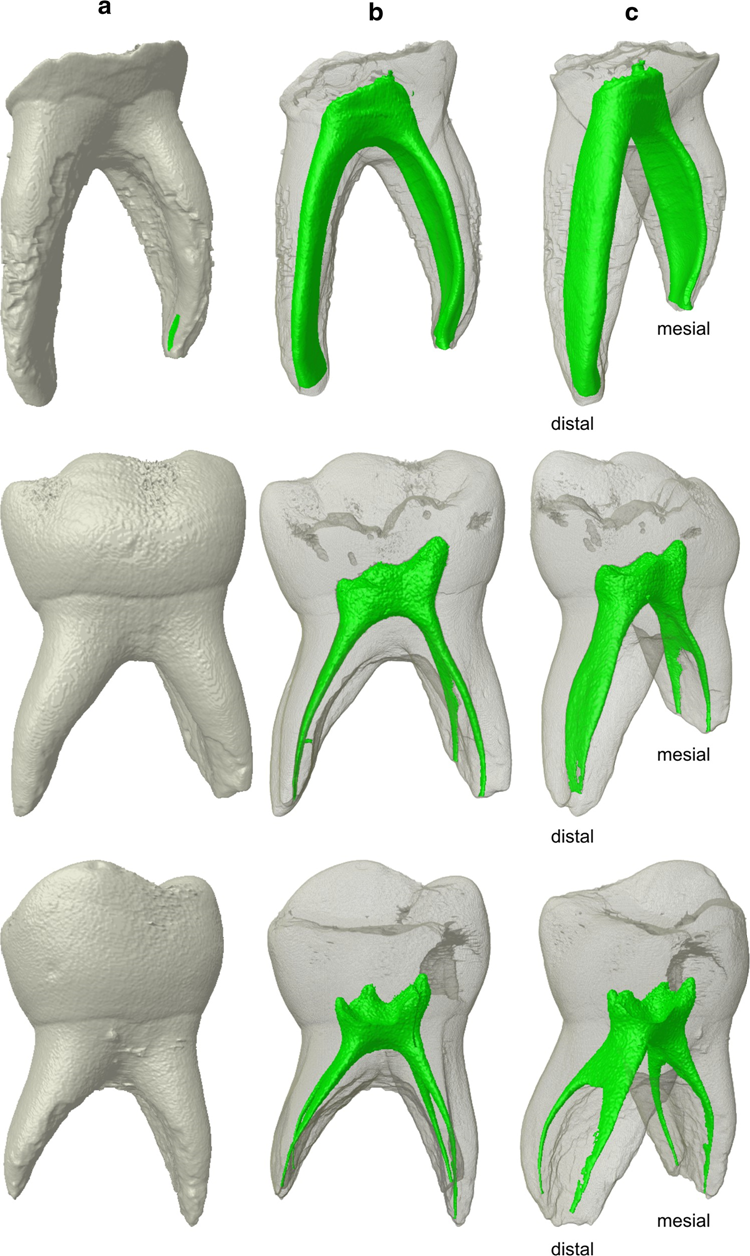

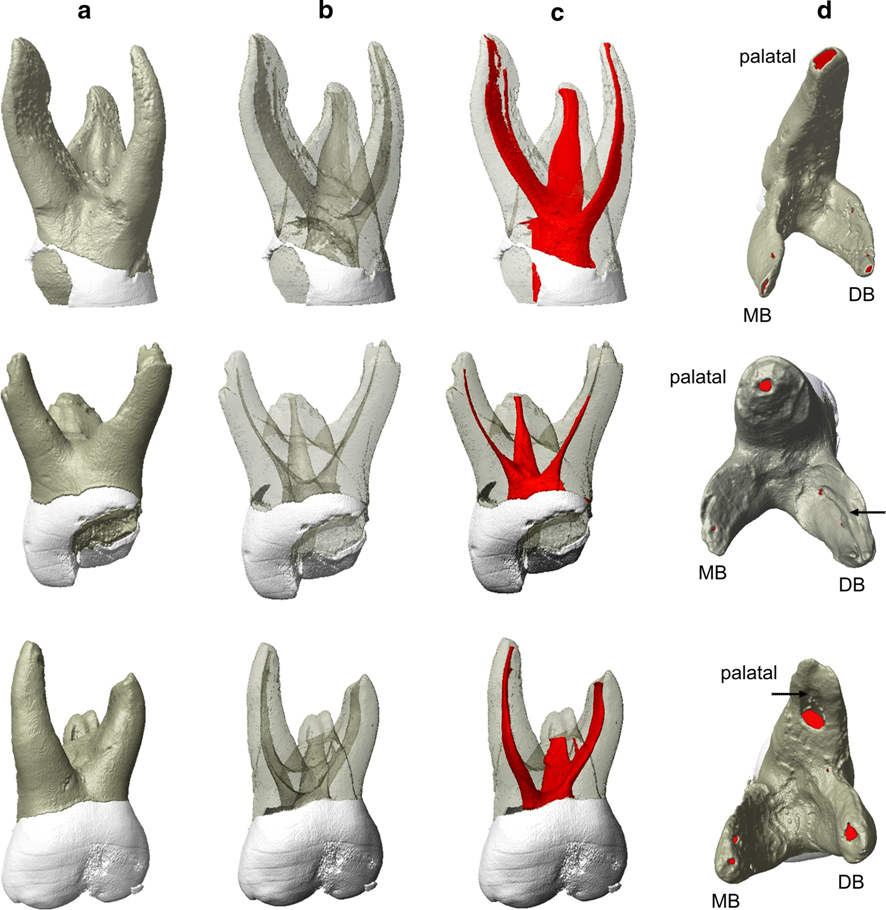

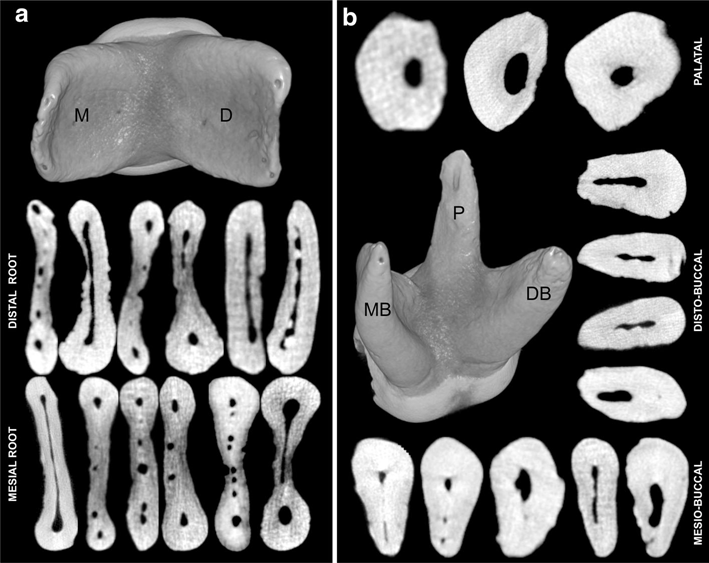

Die Analyse der äußeren Anatomie der mandibulären ersten und zweiten Molaren zeigte, dass alle Proben zwei Wurzeln hatten, die in der buccal-lingualen Dimension breiter, mesio-distal schmaler und oft gefurcht waren. Tiefe Karies ohne Pulpaussetzung wurden in 20 % der Proben beobachtet. Eine frühe apikale Wurzelresorption wurde nur in einer Probe aus jeder Zahngruppe festgestellt. Andererseits wurde an der inneren Seite der Wurzeln bei den meisten Zähnen (n = 15) eine Oberflächenresorption beobachtet. Die abgeschrägte Resorption an der Spitze beider Wurzeln führte zu einer dünneren Dicke der Dentinschichten im Vergleich zu den mittleren und zervikalen Dritteln. Dreidimensionale Modelle der mandibulären Molaren bestätigen, dass die Konfiguration des Wurzelkanalsystems mit der äußeren Morphologie der Wurzel übereinstimmte (Abb. 1a–c). Ein einzelner Wurzelkanal wurde in 10 % der mesialen Wurzeln beobachtet, während ein einzelnes distales Kanalsystem in 60 bzw. 50 % der ersten und zweiten Molaren festgestellt wurde. In den mesialen und distalen Wurzeln war die maximale Anzahl der Öffnungen, die in den Querschnitten der Wurzelkanäle beobachtet wurden, 8 bzw. 5. Auf der Furkationshöhe zeigte die mesiale Wurzel der mandibulären ersten Molaren zwei Öffnungen in acht Proben, während alle anderen Wurzeln nur eine Öffnung aufwiesen. Bandförmige Kanalsysteme mit einem oder zwei Kanälen in der mesialen Wurzel und einem in der distalen Wurzel waren in 40 bzw. 30 % der ersten und zweiten Molaren vorhanden. Bei letzterem wurde auch ein bandförmiger Kanal beobachtet, der sich unterhalb der Zement-Schmelz-Grenze in zwei oder mehr Kanäle aufspaltet.

Abbildung 2 zeigt beispielhafte 3D-Modelle der externen (Abb. 2a) und internen Anatomie (Abb. 2b–c) von drei primären oberen Molaren. Im Allgemeinen waren drei Kanalsysteme vorhanden, eines in jeder Wurzel. Zwei Kanäle wurden in der mesio-bukkalen (MB) Wurzel von zwei oberen ersten Molaren beobachtet. Auf der Furkationsebene zeigte die MB-Wurzel der oberen ersten Molaren in zwei Proben zwei Öffnungen, während alle anderen Wurzeln nur eine Öffnung aufwiesen. Die Analyse der externen Anatomie zeigte, dass sechs Proben aus jeder Zahngruppe drei weit auseinanderliegende Wurzeln hatten, während vier eine Fusion zwischen der disto-bukkalen (DB) und palatinalen Wurzel aufwiesen. Tiefe Karies ohne Pulpaussetzung wurde in 30 % der Probe beobachtet. Frühzeitige abgeschrägte apikale Wurzelresorption wurde in zwei MB-Wurzeln der zweiten Molaren und drei MB sowie zwei DB-Wurzeln der ersten Molaren beobachtet. Die apikale Resorption der Wurzeln führte zu einer dünneren Wandstärke des Dentins im Vergleich zu den mittleren und zervikalen Dritteln und in einigen Fällen zur Exposition des Wurzelkanals (Abb. 2d). Oberflächenresorption an der inneren Seite der Wurzeln wurde bei den meisten Proben beobachtet (n = 17).

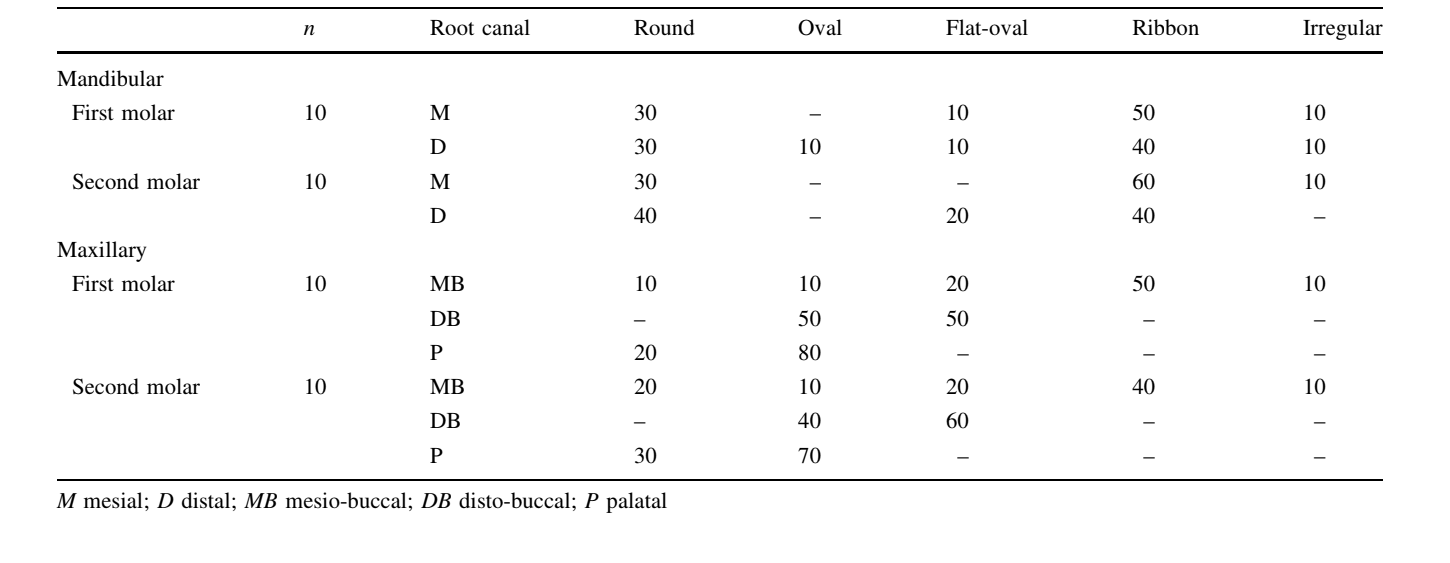

Beispielhafte Querschnitte der Wurzeln der mandibulären und maxillären ersten Molaren zeigten die Komplexität und die großen Dimensionen des Wurzelkanalsystems im apikalen Drittel (Abb. 3). Bei den mandibulären Molaren waren die Querschnitte der mesialen Kanäle signifikant flacher und unregelmäßig konisch im mesio-distalen Bereich. Es wurden dünne Isthmien, miteinander verbundene Äste und mehrere Öffnungen beobachtet. Rund geformte Kanäle wurden festgestellt, als der Hauptkanal sich in mehrere Kanäle im gesamten Wurzelbereich teilte, was bei 60 % bzw. 70 % der ersten und zweiten Molaren auftrat. Bei den maxillären Molaren zeigte die Auswertung der Querschnitte der Wurzeln im Allgemeinen band- oder ovalförmige Kanäle mit großen Dimensionen. Allerdings variierte das querschnittliche Erscheinungsbild der Kanäle sowohl bei den mandibulären als auch bei den maxillären Molaren auf verschiedenen Ebenen der Wurzel. Tabelle 4 fasst die prozentuale Häufigkeit der Wurzelkanalform in jeder Wurzel der primären maxillären und mandibulären Molaren zusammen.

Diskussion

Obwohl detaillierte Beschreibungen der äußeren und inneren anatomischen Konfiguration von Milchmolaren bereits mit konventionellen Methoden berichtet wurden (Hibbard und Ireland 1957; Simpson 1973; Badger 1982; Falk und Bowers 1983; Ringelstein und Seow 1989; Salama et al. 1992; Caceda et al. 1994; Winkler und Ahmad 1997; Wrbas et al. 1997; Kavanagh und O’Sullivan 1998; Fuks 2000; Eden et al. 2002; Goodacre 2003; Zoremchhingi et al. 2005; Aminabadi et al. 2008; Poornima und Subba Reddy 2008; Song et al. 2009; Bagherian et al. 2010; Liu et al. 2010; Cleghorn et al. 2012), wurde keine Studie durchgeführt, um ihr Wurzelsystem quantitativ mit hochauflösender Mikro-Computertomographie zu bewerten.

Primäre mandibuläre Molaren wurden normalerweise als zwei gerillte und divergente Wurzeln beschrieben, die sich ausdehnen, um die sich entwickelnden permanenten Prämolaren aufzunehmen (Hibbard und Ireland 1957; Zoremchhingi et al. 2005; Bagherian et al. 2010). In der Literatur wurde eine erhebliche Variation in der Anzahl und Form der Kanalsysteme in dieser Gruppe von Zähnen beschrieben (Hibbard und Ireland 1957; Salama et al. 1992; Zoremchhingi et al. 2005; Aminabadi et al. 2008; Bagherian et al. 2010; Cleghorn et al. 2012). Anatomische Anomalien, wie zusätzliche Wurzeln, dens invaginatus, und Taurodontismus, wurden ebenfalls berichtet, hauptsächlich bei mandibulären zweiten Molaren (Badger 1982; Falk und Bowers 1983; Winkler und Ahmad 1997; Eden et al. 2002; Zoremchhingi et al. 2005; Johnston und Franklin 2006; Song et al. 2009; Bagherian et al. 2010; Liu et al. 2010). Insgesamt kann man schließen, dass die externe und interne Anatomie des primären mandibulären ersten Molaren der des primären mandibulären zweiten Molaren sehr ähnlich ist (Goodacre 2003; Cleghorn et al. 2012). Die meisten Studien haben entweder einen oder zwei Kanäle in jeder der mesialen und distalen Wurzeln gefunden (Hibbard und Ireland 1957; Zoremchhingi et al. 2005; Aminabadi et al. 2008; Bagherian et al. 2010). Die Häufigkeit des doppelten bandförmigen Kanalsystems wurde mit 24 bis 100 % in der mesialen Wurzel und von 22,2 bis 60 % in der distalen Wurzel berichtet (Zoremchhingi et al. 2005; Aminabadi et al. 2008; Bagherian et al. 2010); jedoch umfassten zwei Kanäle in der mesialen Wurzel und ein Kanal in der distalen Wurzel die am häufigsten berichtete anatomische Konfiguration bei primären mandibulären Molaren (Cleghorn et al. 2012). In der vorliegenden Studie wurde diese Konfiguration in 50 und 40 % der ersten und zweiten mandibulären Molaren beobachtet. Die geringste Länge der distalen Wurzeln spiegelte sich nicht im Volumen und der Oberfläche des Kanals wider, die höhere Werte als der mesiale Kanal zeigten. Eine Erklärung kann in der Analyse der 2D-Parameter gefunden werden, die die höchsten Mittelwerte von Fläche, Haupt- und Nebendurchmessern in den distalen Kanälen beider Molartypen zeigten. Goodacre (2003) berechnete die durchschnittlichen Dimensionen von primären Zähnen basierend auf mehreren Studien und fand, dass die durchschnittlichen Längen der mesialen und distalen Wurzeln der ersten und zweiten Molaren 10,5 und 8,9 mm sowie 11,4 und 10,5 mm betrugen, was höher war als die aktuellen Ergebnisse. Primäre maxilläre Molaren wurden als drei divergente und getrennte Wurzeln beschrieben, die sich ausdehnen, um die sich entwickelnden permanenten Prämolaren aufzunehmen (Hibbard und Ireland 1957; Goodacre 2003; Zoremchhingi et al. 2005; Bagherian et al. 2010). Insgesamt kann man schließen, dass die externe und interne Anatomie der primären maxillären ersten Molarenwurzeln der der primären maxillären zweiten Molarenwurzeln sehr ähnlich ist (Hibbard und Ireland 1957; Goodacre 2003; Cleghorn et al. 2012). Trotz der Tatsache, dass anatomische Anomalien auch in dieser Gruppe von Zähnen berichtet wurden, wie zusätzliche Wurzeln und Taurodontismus (Caceda et al. 1994; Kavanagh und O’Sullivan 1998; Johnston und Franklin 2006), wurden sie in dieser Probe nicht beobachtet. Die Häufigkeit der Fusion zwischen palatinalen und DB-Wurzeln wurde in 40 % der Zähne beobachtet, während in der Literatur berichtet wurde, dass sie 77,7 % betrug (Bagherian et al. 2010), 53,5 % (Zoremchhingi et al. 2005) und 29 % (Hibbard und Ireland 1957) der Probe betrugen. Einige Variationen in der Anzahl und Form der Kanalsysteme wurden auch in den primären maxillären Molaren beschrieben (Hibbard und Ireland 1957; Goodacre 2003; Zoremchhingi et al. 2005; Bagherian et al. 2010; Cleghorn et al. 2012). Die meisten Studien haben nur einen Wurzelkanal in jeder Wurzel beider Molartypen gefunden (Hibbard und Ireland 1957; Zoremchhingi et al. 2005; Aminabadi et al. 2008; Bagherian et al. 2010). Die Häufigkeit eines doppelten Kanalsystems in der MB-Wurzel wurde jedoch mit 6,7 % (Zoremchhingi et al. 2005), 7,4 % (Bagherian et al. 2010) und 35 % (Hibbard und Ireland 1957) der Probe berichtet, und in der DB-Wurzel in 3,7 % der Proben (Bagherian et al. 2010). In der vorliegenden Studie wurde ein doppeltes Kanalsystem nur in der MB-Wurzel von zwei maxillären ersten Molaren beobachtet. Eine frühere Studie hat ergeben, dass die durchschnittlichen Längen der MB-, DB- und palatinalen Wurzeln des primären maxillären ersten Molaren 8,8, 8,2 und 7,8 mm betrugen, und bei den maxillären zweiten Molaren 10,8, 9,7 und 10,8 mm, was höher war als die aktuellen Ergebnisse. Die geringste Dimension der palatinalen Wurzel im maxillären ersten Molar (5,96 mm) spiegelte das Volumen und die Oberfläche des Kanals wider, die signifikant niedriger waren als der palatinale Kanal des zweiten Molaren. Die Oberfläche des DB-Kanals im zweiten Molar zeigte signifikant höhere Werte als im ersten Molar, trotz der ähnlichen durchschnittlichen Länge zwischen ihnen. Eine Erklärung kann in der Analyse der 2D-Parameter gefunden werden, die höhere Werte von Fläche, Haupt- und Nebendurchmessern im DB-Kanal des zweiten Molaren zeigten.

Der SMI beschreibt die platten- oder zylinderartige Geometrie eines Objekts. Wenn eine perfekte Platte vergrößert wird, ändert sich die Oberfläche nicht, was zu einem SMI von null führt. Wenn jedoch ein Stab erweitert wird, steigt die Oberfläche mit dem Volumen und der SMI wird normiert, sodass perfekten Stäben ein SMI-Wert von 3 zugewiesen wird (Peters et al. 2000). Bei den mandibulären Molaren variierten die durchschnittlichen SMI-Werte von 1,69 bis 2,06, was darauf hinweist, dass das Wurzelkanalsystem der mesialen und distalen Kanäle in beiden Molaren eine flache konische Geometrie hatte. Bei den maxillären Molaren lagen die durchschnittlichen SMI-Werte der Kanäle in den meisten Proben über 2,08, was auf eine konische Formgeometrie hinweist. Das Querschnittsbild des Wurzelkanals im apikalen Drittel wurde unter Verwendung des sogenannten morphometrischen Parameters der Rundheit bewertet. Bei mandibulären Molaren lag die durchschnittliche Rundheit zwischen 0,31 und 0,49, was bedeutet, dass der Wurzelkanal flacher geformt war. Bei maxillären Molaren deutete der niedrigste Wertebereich, der im MB-Wurzel des zweiten Molaren beobachtet wurde (0,26–0,33), auf einen bandförmigen Kanal hin und spiegelte seine SMI-Daten wider (1,81 ± 0,61). Andererseits waren die DB- und P-Wurzelkanäle sowie der MB-Kanal des ersten Molaren ovaler geformt, da die Rundheit zwischen 0,38 und 0,63 lag.

Die große Bandbreite an Variationen, die in der Literatur bezüglich der Anatomie des Wurzelkanalsystems von primären Molaren berichtet wird, im Vergleich zu den vorliegenden Ergebnissen, steht größtenteils im Zusammenhang mit der Vielfalt der Probenherkunft, rassischen Faktoren, der relativ geringen Anzahl von Zähnen in jeder Gruppe, dem Vorhandensein einer initialen apikalen Wurzelresorption in einigen Proben und natürlich mit dem methodischen Ansatz (Cleghorn et al. 2012). Auf der anderen Seite überwindet das hier präsentierte Mikro-CT-Experimentelle Modell mehrere Einschränkungen, die von den oben genannten konventionellen Methoden gezeigt werden, da es nützliche 2D- und 3D-Informationen zum Wurzelkanalraum liefert, ohne die ursprüngliche Probe zu verändern. Leider können diese morphometrischen Analysen nicht mit anderen verglichen werden, da es bis heute an ähnlichen Berichten in der Literatur mangelt.

Eine effektive Wurzelkanaldebridement hängt von der genauen Bestimmung der Arbeitslänge und einer angemessenen apikalen Kanalvergrößerung ab, die eine bessere Spülung im apikalen Bereich ermöglichen und die Desinfektion des Wurzelkanals optimieren (Fornari et al. 2010). In der vorliegenden Studie zeigten die Haupt- und Nebendurchmesser der Wurzelkanäle im apikalen Drittel, dass das Debridement auf dieser Ebene mit Instrumenten bis zu einer ISO-Größe von 100 verbessert werden könnte. Allerdings würde die Verwendung von Instrumenten dieser Größe, unter Berücksichtigung der Form der Wurzelkanäle, der reduzierten Dicke der Dentinkomponenten und der Schwierigkeit, den Standort des Kanalterminus bei primären Zähnen genau vorherzusagen (Beltrame et al. 2011), definitiv zu Abplatzungen oder Perforationen der Wurzeln führen. Klinisch haben die 2D-Daten Ergebnisse eindeutige Auswirkungen auf Form- und Reinigungsverfahren, da nur der Nebendurchmesser auf Röntgenaufnahmen sichtbar ist. Daher müssen die Kliniker sich der anatomischen Konfiguration der Kanäle bewusst sein, die, kombiniert mit dem Vorhandensein von dünnen Isthmusbereichen im apikalen Bereich, eine angemessene Reinigung und Formgebung gefährden würden, wodurch unberührte Finnen an den bukkalen und/oder lingualen Aspekten des Kanals zurückbleiben.

Die Einführung von Nickel-Titan-Rotationsfeilen-Systemen hat zu einem deutlichen Fortschritt in der mechanischen Aufbereitung des Wurzelkanalraums geführt (Hülsmann et al. 2005). Allerdings hat die Formung von Wurzelkanälen mit diesen Systemen bei der Reinigung von flachen und ovalen Kanälen versagt, wodurch unberührte Finnen oder Vertiefungen an den bukkalen und/oder lingualen Erweiterungen zurückblieben (Versiani et al. 2011, 2013). Außerdem sollten große konische Rotationsfeilen bei primären mandibulären Molaren aufgrund ihrer inneren anatomischen Konfiguration vermieden werden. Kürzlich wurde das Self-Adjusting File (SAF; ReDent-Nova, Ra’anana, Israel) Reinigungs-Formungs-Bewässerungssystem eingeführt. Dieses innovative Instrument besteht aus einer hohlen und leicht abrasiven Nickel-Titan-Feile, die aus einem Metallgitter besteht und sich an runde, ovale oder sogar lang-ovale Querschnitte von Wurzelkanälen anpasst. Während seines Betriebs, der 4 Minuten dauert, entfernt SAF Dentin mit einer hin- und hergehenden Schleifbewegung, indem es die Kanalwände mit einer kontinuierlichen Bewässerung durch eine peristaltische Pumpe abreibt, d.h. es führt gleichzeitig die mechanische und chemische Aufbereitung des Wurzelkanalraums durch (Metzger et al. 2010). Frühere Berichte haben gezeigt, dass das SAF-System vorteilhaft war, um die Reinigung, Formung und Desinfektion von ovalen Kanälen in permanenter Zähnen im Vergleich zu Rotationsfeilen zu fördern (Siqueira et al. 2010; Versiani et al. 2011, 2013; Ribeiro et al. 2013), und könnte eine Alternative für Formungsverfahren bei primären Molaren sein, die in weiteren Studien evaluiert werden sollte.

Fazit

Unter den Einschränkungen dieser ex vivo-Studie war es möglich zu schließen, dass die äußere und innere Anatomie der primären ersten Molaren den primären zweiten Molaren sehr ähnlich ist. In Anbetracht der Morphologie der Kanäle im apikalen Drittel ist eine sorgfältige Auswahl der Instrumente, einschließlich der Verwendung zusätzlicher Desinfektionshilfsmittel wie passive ultraschallgestützte Spülung oder negativer apikaler Druck, ratsam. Die berichteten Daten können Klinikern helfen, ein umfassendes Verständnis der Variationen in der Wurzelkanalanatomie der primären Molaren zu erlangen, um Probleme im Zusammenhang mit Formungs- und Reinigungsverfahren zu überwinden.

Autoren: A. C. Fumes, M. D. Sousa-Neto, G. B. Leoni, M. A. Versiani, L. A. B. da Silva, R. A. B. da Silva, A. Consolaro

Literaturverzeichnis:

- Aminabadi NA, Farahani RM, Gajan EB. Studie zur Zugänglichkeit von Wurzelkanälen in menschlichen primären Molaren. J Oral Sci. 2008;50: 69–74.

- Badger GR. Dreiwurzeliger mandibularer erster primärer Molar. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1982;53:547.

- Bagherian A, Kalhori KA, Sadeghi M, Mirhosseini F, Parisay I. Eine in vitro-Studie zur Wurzel- und Kanal-Morphologie menschlicher Milchmolaren in einer iranischen Population. J Oral Sci. 2010;52:397–403.

- Beltrame AP, Triches TC, Sartori N, Bolan M. Elektronische Bestimmung der Wurzelkanalarbeitslänge bei primären Molaren: eine in vivo- und ex vivo-Studie. Int Endod J. 2011;44:402–6.

- Caceda JH, Creath CJ, Thomas JP, Thornton JB. Unilaterale Fusion von primären Molaren mit dem Vorhandensein eines succedanen überzähligen Zahns: Fallbericht. Pediatr Dent. 1994;16:53–5.

- Cleghorn BM, Boorberg NB, Christie WH. Primäre menschliche Zähne und ihre Wurzelkanalsysteme. Endod Topics. 2012;23:6–33.

- Eden EK, Koca H, Sen BH. Dens invaginatus in einem primären Molar: Fallbericht. ASDC J Dent Child. 2002;69:49–53.

- Falk WV, Bowers DF. Bilaterale dreiwurzelige mandibularer erster primärer Molaren: Fallbericht. ASDC J Dent Child. 1983;50:136–7.

- Fornari VJ, Silva-Sousa YT, Vanni JR, et al. Histologische Bewertung der Wirksamkeit einer erhöhten apikalen Erweiterung zur Reinigung des apikalen Drittels gekrümmter Kanäle. Int Endod J. 2010;43:988–94.

- Fuks AB. Pulpa-Therapie für die primären und jungen permanenten Dentitionen. Dent Clin N Am. 2000;44:571–96.

- Goodacre CJ. Atlas der menschlichen Dentition. 2. Aufl. Loma Linda: Loma Linda School of Dentistry; 2003.

- Hibbard ED, Ireland RL. Morphologie der Wurzelkanäle der primären Molaren. J Dent Child. 1957;24:250–7.

- Hülsmann M, Peters OA, Dummer PMH. Mechanische Vorbereitung von Wurzelkanälen: Formungsziele, Techniken und Mittel. Endod Topics. 2005;10:30–76.

- Johnston NJ, Franklin DL. Zahnärztliche Befunde eines Kindes mit Wolf-Hirschhorn-Syndrom. Int J Paediatr Dent. 2006;16:139–42.

- Kavanagh C, O’Sullivan VR. Ein vierwurzeliger primärer oberer zweiter Molar. Int J Paediatr Dent. 1998;8:279–82.

- Liu JF, Dai PW, Chen SY, et al. Prävalenz von 3-wurzeligen primären mandibularen zweiten Molaren bei chinesischen Patienten. Pediatr Dent. 2010;32:123–6.

- Metzger Z, Teperovich E, Zary R, Cohen R, Hof R. Die selbstjustierende Datei (SAF). Teil 1: Respektierung der Wurzelkanalanatomie - ein neues Konzept für endodontische Dateien und dessen Umsetzung. J Endod. 2010;36:679–90.

- Peters OA, Laib A, Ruegsegger P, Barbakow F. Dreidimensionale Analyse der Wurzelkanalgeometrie durch hochauflösende Computertomographie. J Dent Res. 2000;79:1405–9.

- Poornima P. Subba Reddy VV. Vergleich von digitaler Radiographie, Dekalcifizierung und histologischer Schnittechnik bei der Erkennung von zusätzlichen Kanälen in Furkationsbereichen menschlicher primärer Molaren. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2008;26:49–52.

- Pratt WK. Digitale Bildverarbeitung. 2. Aufl. New York: Wiley; 1991. Ribeiro MVM, Silva-Sousa YT, Versiani MA, et al. Vergleich der Reinigungswirksamkeit von selbstjustierenden Dateien und rotierenden Systemen im apikalen Drittel ovaler Kanäle. J Endod. 2013;39: 398–410.

- Ringelstein D, Seow WK. Die Prävalenz von Furkationsforamina in primären Molaren. Pediatr Dent. 1989;11:198–202.

- Salama FS, Anderson RW, McKnight-Hanes C, Barenie JT, Myers DR. Anatomie der primären Schneidezahn- und Molaren-Wurzelkanäle. Pediatr Dent. 1992;14:117–8.

- Simpson WJ. Eine Untersuchung der Wurzelkanalanatomie primärer Zähne. J Can Dent Assoc. 1973;39:637–40.

- Siqueira JF Jr, Alves FR, Almeida BM, de Oliveira JC, Roças IN. Fähigkeit der chemomechanischen Vorbereitung mit rotierenden Instrumenten oder selbstjustierenden Dateien zur Desinfektion ovaler Wurzelkanäle. J Endod. 2010;36:1860–5.

- Song JS, Kim SO, Choi BJ, et al. Inzidenz und Beziehung einer zusätzlichen Wurzel im mandibularen ersten permanenten Molar und primären Molaren. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009;107:e56–60.

- Versiani MA, Pécora JD, Sousa-Neto MD. Flach-ovale Wurzelkanalvorbereitung mit selbstjustierendem Datei-Instrument: eine Mikro-Computertomographie-Studie. J Endod. 2011;37:1002–7.

- Versiani MA, Pécora JD, Sousa-Neto MD. Wurzel- und Wurzelkanalmorphologie von vierwurzeligen maxillären zweiten Molaren: eine Mikro-Computertomographie-Studie. J Endod. 2012;38:977–82.

- Versiani MA, Steier L, De-Deus G, et al. Mikro-Computertomographie-Studie von ovalen Kanälen, die mit den Systemen Self-adjusting File, Reciproc, WaveOne und Protaper Universal vorbereitet wurden. J Endod. 2013;39:1060–6.

- Winkler MP, Ahmad R. Mehrwurzelige Anomalien in der primären Dentition von Ureinwohnern Amerikas. J Am Dent Assoc. 1997;128: 1009–11.

- Wrbas KT, Kielbassa AM, Hellwig E. Mikroskopische Studien zu zusätzlichen Kanälen in den Furkationen primärer Molaren. ASDC J Dent Child. 1997;64:118–22.

- Zoremchhingi, Joseph T, Varma B, Mungara J. Eine Studie zur Wurzelkanalmorphologie menschlicher primärer Molaren mittels Computertomographie: eine in vitro-Studie. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2005;23:7–12.

Um weiterzulernen und Zugang zu allen anderen Artikeln zu erhalten, melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto

/social-network-service/media/default/6758/89a8282e.png)