Prothetische Richtlinien zur Vermeidung von Implantatfrakturen und Peri-Implantitis: Eine Konsenserklärung der Osstem Implant-Community

Maschinenübersetzung

Der Originalartikel ist in EN Sprache (Link zum Lesen) geschrieben.

Zusammenfassung

Hintergrund: Während Zahnimplantate eine zuverlässige Lösung für Zahnverlust geworden sind, wird ihr langfristiger Erfolg zunehmend durch biologische und technische Komplikationen wie Impactfrakturen und Peri-Implantitis herausgefordert. Diese Komplikationen haben erhebliche Auswirkungen auf die Langlebigkeit von Implantaten und die Zufriedenheit der Patienten. Ziel: Diese Konsensuskonferenz hatte zum Ziel, klinische Richtlinien zu identifizieren und zu standardisieren, um Implantatfrakturen und peri-implantäre Erkrankungen basierend auf aktuellen Beweisen und Expertenmeinungen zu verhindern.

Methoden: Ein Gremium von 10 Experten aus der klinischen Praxis und der Forschung im Bereich der Prothetik nahm am Osstem Global Consensus Meeting teil. Dieses Papier konzentriert sich auf den prothetischen Bereich. Eine strukturierte Literaturübersicht wurde durchgeführt, und die Beweise wurden zusammengefasst, um konsensbasierte klinische Empfehlungen zu formulieren. Die Teilnehmer beantworteten strukturierte Fragen und diskutierten Diskrepanzen, um einen Konsens zu erreichen.

Ergebnisse: Das Gremium erzielte einen Konsens über mehrere wichtige prothetische Risikofaktoren, einschließlich (1) der Rolle der biomechanischen Überlastung bei Implantatfrakturen, (2) der Auswirkungen des Designs des Emergenzprofils auf die Stabilität des peri-implantären Gewebes, (3) des Einflusses der Implantatpositionierung und der Verbindungsgeometrie auf den marginalen Knochenverlust und (4) der Bedeutung des okklusalen Schemas und der Auswahl des Restaurationsmaterials, insbesondere bei Hochrisikopatienten wie Bruxern. Richtlinien zur Verhinderung von Implantatfrakturen und Peri-Implantitis wurden entwickelt, die diese Faktoren mit praktischen Präventionsstrategien ansprechen.

Schlussfolgerungen: Trotz der Einschränkungen der narrativen Methodik und der Abhängigkeit von retrospektiven Daten und Expertenmeinungen bietet dieser Konsens klinisch relevante Richtlinien zur Unterstützung der Prävention von mechanischen Ausfällen und peri-implantären Erkrankungen. Die Empfehlungen betonen die prothetisch gesteuerte Planung, die individuelle Risikobewertung und die frühzeitige Intervention, um den langfristigen Erfolg von Implantaten zu unterstützen.

Einleitung

Zahnimplantate haben die restaurative Zahnheilkunde revolutioniert, indem sie effektive Lösungen für Zahnverlust anbieten. Ihr Erfolg wird jedoch durch potenzielle biologische und technische Komplikationen gefährdet, die sowohl die Langlebigkeit des Implantats als auch die Patientenzufriedenheit beeinträchtigen können. Biologische Komplikationen umfassen die Peri-Implantitis, einen Zustand, der durch Entzündungen und Knochenverlust um das Implantat gekennzeichnet ist und letztendlich zu einem Implantatversagen führen kann. Eine systematische Überprüfung berichtete, dass ein peri-implantärer Knochenverlust von mehr als 2 mm in 20,1 % der Fälle nach fünf Jahren und in 40,3 % nach zehn Jahren auftrat. Technische Komplikationen hingegen betreffen mechanische Ausfälle wie Schraubenbrüche, die eine Komplikationsrate von 20,8 % über einen Zeitraum von zehn Jahren aufweisen, sowie prothetische Probleme wie Abplatzungen oder Brüche des Verblendmaterials, die bis zu 66,6 % der Fälle im gleichen Zeitraum betreffen. Das Verständnis der Inzidenz, Risikofaktoren und Managementstrategien für diese Komplikationen ist für Kliniker unerlässlich, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern und die Haltbarkeit von Zahnimplantaten zu erhöhen. Die Ätiologie von Zahnimplantatbrüchen ist multifaktoriell und umfasst biomechanische Überlastung, Materialermüdung, Implantatdesign und patientenbezogene Faktoren wie parafunktionale Gewohnheiten (z. B. Bruxismus) und unzureichende Knochenunterstützung. Studien haben berichtet, dass Implantatbrüche in geschätzten 0,2 % bis 3,8 % der Fälle auftreten, mit einem Mittelwert von 0,52 % und einer höheren Inzidenz in den hinteren Regionen, wo die okklusalen Kräfte größer sind. Jüngste Fortschritte bei Implantatmaterialien, Oberflächenmodifikationen und prothetischen Designs zielen darauf ab, das Risiko von Brüchen zu minimieren. Trotz dieser Verbesserungen werden jedoch weiterhin Fälle von Implantatbrüchen gemeldet, was die Notwendigkeit besserer diagnostischer, präventiver und Managementstrategien unterstreicht. Bei der Platzierung in Prämolaren- oder Molarenregionen haben Implantate ein höheres Risiko für Brüche. Für hintere Regionen wird im Allgemeinen die Verwendung von Standard- (3,75 mm bis weniger als 5 mm) und breiten (5,0 mm oder mehr) Durchmesserimplantaten empfohlen, um einen angemessenen Kontakt zwischen Knochen und Implantat sicherzustellen und den okklusalen Kräften standzuhalten. Es ist jedoch entscheidend, mindestens 1,5 mm Platz zwischen dem Implantat und den benachbarten Zähnen sowie 3 mm zwischen den Implantaten zu halten, um die interdentalen Papillen zu erhalten, optimale Ästhetik zu erreichen und den Verlust des Krestalknochens zu minimieren. Darüber hinaus sollte ein Minimum von 1,5–2,0 mm Knochen die gesamte Implantatoberfläche umgeben, einschließlich der bukkalen und palatinalen/lingualen Regionen. In Fällen von engen Kämmen oder begrenzter Knochenverfügbarkeit sind fortgeschrittene chirurgische Ansätze wie die geführte Knochenregeneration oder die Kammexpansion erforderlich. Da Implantatbrüche eine irreversible Komplikation darstellen, bleibt die Prävention der günstigste Behandlungsansatz. Wissenschaftliche Beweise zeigen, dass Implantatbrüche oft von anderen mechanischen Problemen vorausgegangen werden, die als Indikatoren für eine Überlastung des Implantats dienen können. Daher ist es entscheidend, mechanische Komplikationen und übermäßigen Knochenabbau zu verhindern.

Peri-Implantat-Erkrankungen werden entweder als Peri-Implantat-Mukositis oder Peri-Implantitis klassifiziert.

Peri-Implantat-Mukositis wird als Entzündung des Weichgewebes um ein funktionierendes Zahnimplantat definiert, gekennzeichnet durch Blutung bei Sondierung (BOP), während die Peri-Implantitis den zusätzlichen Verlust von unterstützendem marginalem Knochen über die normale Knochenremodellierung hinaus umfasst. Wenn sie nicht diagnostiziert und richtig behandelt werden, können Peri-Implantat-Erkrankungen zum Verlust des Implantats führen. Laut dem World Workshop 2017 zur Klassifikation von parodontalen und peri-implantären Erkrankungen und Bedingungen wird Peri-Implantitis als „eine plaqueassoziierte pathologische Bedingung, die in den Geweben um Zahnimplantate auftritt, charakterisiert durch Entzündung in der peri-implantären Mukosa und anschließenden progressiven Verlust von unterstützendem Knochen“ definiert. Mombelli et al. (1987) beschrieben ursprünglich Peri-Implantat-Erkrankungen als infektiöse Zustände, die Merkmale der chronischen Parodontitis teilen. Während bakterielle Infektionen aufgrund von Plaqueansammlungen weiterhin als ein wichtiger ätiologischer Faktor gelten, werden Peri-Implantat-Erkrankungen jetzt als multifaktoriell anerkannt, wobei patienten-, chirurgisch- und prothetisch bedingte Faktoren zu ihrer Entwicklung und Schwere beitragen.

Das Osstem Implant Training Center organisiert im Auftrag der Wissenschaftlichen Gemeinschaft (Osstem Implant Community oder OIC) dieses Global Consensus Meeting, um globale Standards für die Implantatdentistik vorzuschlagen, einschließlich korrekter Terminologie und Konzepte. Experten aus der ganzen Welt werden sich zunächst online und dann persönlich in Seoul treffen, um ausgewählte Themen zu diskutieren, evidenzbasierte Überprüfungen durchzuführen und vorläufige Erklärungen und Empfehlungen durch Zusammenarbeit und Diskussion zu entwickeln. Das Ziel ist es, einen robusten Konsens zu diesen Themen zu erreichen, der dann zur Veröffentlichung eingereicht werden kann, zum Nutzen sowohl der Osstem-Nutzer als auch der breiteren wissenschaftlichen Gemeinschaft. Der Zweck einer Konsensuskonferenz besteht darin, Richtlinien basierend auf verfügbaren wissenschaftlichen und klinischen Beweisen durch eine Vereinbarung unter Forschern, Professoren und Klinikern bereitzustellen. Diese Richtlinien werden die Implantatgemeinschaft unterstützen, indem sie einen umfassenden Überblick über die Ursachen, Risikofaktoren, Prävention und das Management von Komplikationen bei Zahnimplantaten bieten, mit einem Schwerpunkt auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und klinischen Ansätzen. Darüber hinaus werden die Richtlinien standardisierte Terminologie und Konzepte festlegen, um Klarheit und Konsistenz in der Implantatdentistik zu fördern.

Methode zur Gestaltung des Konsenses

Diese narrative Überprüfung wurde am Department für Medizin, Chirurgie und Pharmazie der Universität Sassari, Italien, zwischen November 2023 und März 2025 in Verbindung mit dem *Osstem Global Consensus Meeting (GCM)* verfasst. Experten, darunter Professoren und Kliniker, wurden basierend auf ihren akademischen und beruflichen Qualifikationen ausgewählt, um als Mitglieder des *Publikums* und/oder des *Wissenschaftlichen Komitees* teilzunehmen. Das Konsensmeeting konzentrierte sich auf drei zentrale Bereiche: Chirurgie, Prothetik und digitale Zahnheilkunde. Dieses Papier bezieht sich speziell auf Diskussionen innerhalb der *Prothetik-Abteilung*.

Ein Gremium von zehn prothetischen Experten wurde einberufen, um potenzielle Diskussionsthemen vorzuschlagen und zu erörtern. Die endgültige Auswahl der Themen wurde vom *Vorsitzenden* getroffen, gefolgt von weiteren Diskussionen unter den Teilnehmern. Während des ersten *Kick-off-Meetings* wurden die übergreifenden Themen und der Vorsitzende (*Chair*) ernannt. Anschließend wurden die Themen und entsprechenden Referenten vom *Wissenschaftlichen Komitee* festgelegt. Jeder Referent führte eine systematische oder narrative Überprüfung der verfügbaren Literatur durch, synthetisierte relevante Daten und formulierte Antworten auf vordefinierte PICO (Population, Intervention, Vergleich, Ergebnis) Fragen. Die synthetisierten Beweise wurden dann dem *Konferenzpublikum* zur kritischen Bewertung präsentiert. Der *Vorsitzende* und der *Co-Vorsitzende*, bestehend aus wichtigen Vertretern von Osstem Implant, waren verantwortlich für die Überwachung des Konferenzablaufs, die Moderation der Diskussionen und die Leitung des Entscheidungsprozesses zur Erreichung eines Konsenses. Jede der drei thematischen Sitzungen – Chirurgie, Prothetik und digitale Zahnheilkunde – wurde von einem benannten *Vorsitzenden* und *Co-Vorsitzenden* geleitet. Ihre Rolle umfasste die Bewertung der Ergebnisse der Referenten, die Abgabe von Expertenmeinungen und die Bereitstellung strukturiertes Feedbacks zur Verfeinerung der präsentierten Beweise. Referenten, die als *Referenten* oder *Mitglieder des Wissenschaftlichen Komitees* bezeichnet werden, waren verpflichtet, ihre Arbeiten basierend auf den Rückmeldungen des *Entscheidungsgremiums*, bestehend aus dem *Vorsitzenden* und *Co-Vorsitzenden*, zu überarbeiten. Um umfassende Diskussionen zu ermöglichen, wurden vorläufige Online-Sitzungen vom *Co-Vorsitzenden* organisiert, die es den Referenten ermöglichten, ihre Ergebnisse dem *Publikum* vorzustellen und erste Rückmeldungen zu sammeln. Die endgültigen Beweise und Konsenserklärungen werden vom *Wissenschaftlichen Komitee* in drei speziellen, offenen parallelen Sitzungen – eine für jedes Thema – während des *Osstem World Meeting* in Seoul präsentiert. Diese Präsenzsitzungen werden strukturierte Diskussionen umfassen, während derer ein benannter Moderator wichtige Überlegungen und Konsensergebnisse nach Bedarf dokumentieren wird. Das ultimative Ziel dieser Konferenzen ist es, die

*Entscheidungsfindungsgremium* zur Integration der präsentierten Beweise mit Expertendiskussionen und zur Erreichung eines wissenschaftlich validierten Konsenses zu den ausgewählten Themen.

Was sind die prothetischen Empfehlungen zur Reduzierung des Risikos von Implantatfrakturen?

3.1. Methodik

Der Präsentator (MT) schlug ein Upgrade einer narrativen Übersicht vor, die 2021 veröffentlicht wurde. Der Präsentator schlug starke und effektive Schlussfolgerungen basierend auf den Beweisen und mehreren Fragen vor, um Richtlinien zu formulieren und einen Konsens zu erreichen. Der Präsentator beschreibt auch die Methoden, die verwendet wurden, um die Empfehlungen zu formulieren und wie der endgültige Konsens erreicht wurde. Das Publikum kann unterschiedliche Meinungen vorschlagen, und das PUBLIKUM diskutiert etwaige Meinungsverschiedenheiten mit dem Ziel, einen Konsens zu erreichen. Schließlich wurden dichotome Fragen bereitgestellt. Da das PUBLIKUM aus 10 Mitgliedern besteht, besteht der Vorschlag, dem Vorsitzenden im Falle einer Stimmengleichheit (5 gegen 5) eine doppelte Stimme zu geben.

Fokussierte Frage: Gab es mögliche Faktoren, die die Fraktur von Zahnimplantaten beeinflussten?

Die Suchstrategie und die Methoden wurden im vorherigen Manuskript und in der Präsentation vor dem Treffen klar dargestellt. Eine Literatursuche, die die Literatur in englischer Sprache von 1967 bis Dezember 2023 umfasste, wurde durchgeführt, um relevante Studien zu identifizieren, die die Einschlusskriterien erfüllten. PICO wurde festgelegt, um retrospektiv partielle oder vollständige zahnlose Patienten (P) zu bewerten, die mindestens eine implantatgestützte Restauration (I) erhalten haben, im Vergleich zu derselben Kohorte von Patienten (C) und um die Inzidenz von Implantatversagen und möglichen Cofaktoren (O) zu verstehen. Die PubMed-Datenbank der U.S. National Library of Medicine wurde konsultiert, indem eine Kombination von Booleschen Schlüsselwörtern verwendet wurde, einschließlich MeSH (Medical Subject Headings), Freitextbegriffen und Filtern mit folgender Kombination: Suche: “Dental Implants/adverse effects” [Mesh] AND “fracture”). Filter: Abstract, Zahnmedizinische Zeitschriften, Englisch. Das Screening wurde unabhängig von zwei Expertenprüfern (MT, GC) durchgeführt. Volltextartikel zu dem ausgewählten Thema wurden für alle Abstracts und Titel beschafft, die anscheinend die Einschlusskriterien erfüllten. Zusätzliche Artikel wurden aus den Referenzlisten der ausgewählten Studien aufgenommen.

Die folgenden Einschlusskriterien wurden für die Auswahl der Artikel definiert:

- Artikel, die in englischer Sprache verfasst sind.

- Klinische Untersuchungen an menschlichen Patienten, die über die Inzidenz von Implantatfrakturen berichten.

- Prospektive und retrospektive Beobachtungsstudien.

- Systematische Übersichten, Metaanalysen, narrative Übersichten und Konsensuskonferenzen.

Ausschlusskriterien: Artikel wurden ausgeschlossen, wenn es sich um tierexperimentelle oder in vitro Studien handelte, Berichte mit weniger als 15 Patienten und Berichte über Implantatresultate mit weniger als einem Jahr Funktion.

3.2. Bewertung der Evidenz

Das ausgewählte Thema ist in der wissenschaftlichen Literatur gut anerkannt. Die Evidenz basiert jedoch auf retrospektiven Studien. Aufgrund der Natur des Themas (Implantatfraktur) ist es nicht möglich, gut gestaltete Studien vorzuschlagen, die darauf abzielen, Frakturen versus Nicht-Frakturen der Implantate zu bewerten. Es ist jedoch die Meinung des Vorsitzenden, dass es möglich ist, klare Richtlinien aus den verfügbaren Beweisen abzuleiten, um die Kliniker bei der korrekten Diagnose und Behandlungsplanung zu unterstützen, mit dem Ziel, das Risiko von Implantatfrakturen zu reduzieren.

3.3. Schlussfolgerungen für die Teilnehmer

Der Präsentator (MT) hat ein Update der Literatur in Übereinstimmung mit den AGREE-Richtlinien vorbereitet. Das Evidenzniveau ist ausreichend für die Zwecke dieses Global Consensus Meetings. Die Methode zur Erreichung des Konsenses ist gültig und wird nach diesem Absatz berichtet. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

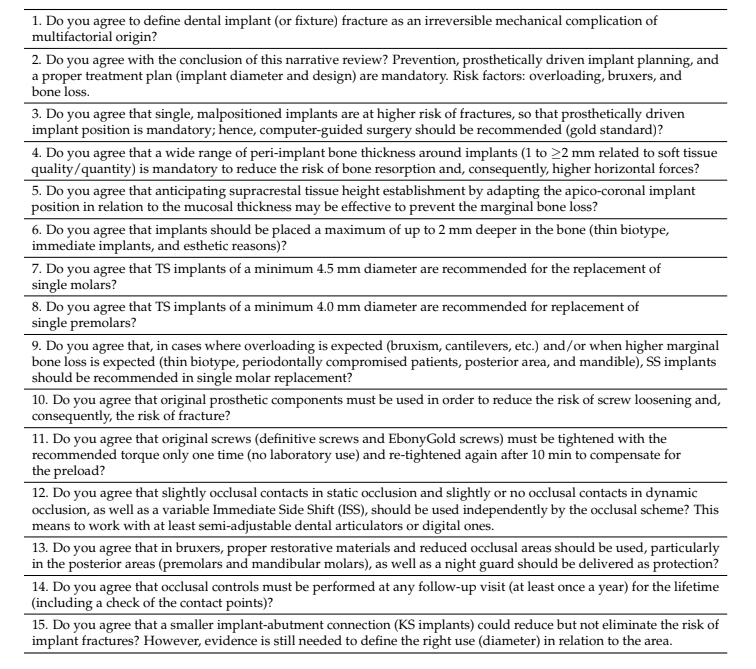

Der Präsentator hat 15 Fragen für die Teilnehmer vorbereitet, die nach der Diskussion beantwortet und ein Konsens erreicht werden soll (Tabelle 1). Mögliche Antworten waren ja/nein oder ein anderer Vorschlag.

3.4. Ergebnisse und Diskussion

Insgesamt wurden 136 Artikel gemäß den Suchkriterien gefunden. Nach der Auswertung der Abstracts und der Entfernung von Duplikaten wurden 33 Artikel als nützlich für die Ziele der vorliegenden Überprüfung erachtet. Eine manuelle Suche unter Verwendung persönlicher Kontakte und Referenzen aus veröffentlichten Studien ermöglichte die Einbeziehung von weiteren 4 Artikeln, was zu insgesamt 37 Manuskripten führte. Schließlich wurden nach der Auswahl und Bewertung der Volltexte anhand der Ein- und Ausschlusskriterien 12 Manuskripte einbezogen. Zwei davon waren systematische Übersichten, und zehn waren retrospektive Bewertungen. Von diesen waren acht bereits im vorherigen Manuskript enthalten, und vier neue Manuskripte wurden hinzugefügt und während dieses Konsensmeetings diskutiert.

Alle Teilnehmer nahmen an der Konsenskonferenz teil. Allerdings beantworteten nur acht von zehn Professoren (einschließlich des Autors) die Fragen, um einen Konsens zu erreichen. Vier der zehn Teilnehmer stimmten allen Fragen zu. Vollständige Übereinstimmung wurde für 11 Fragen erzielt (1–5, 9–11 und 13–15). Auch wenn die Mehrheit der Anwesenden mit den anderen vier Punkten des Fragebogens einverstanden war, traten einige Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Fragen 6–8 und 12 auf.

Teilweise Uneinigkeit entstand bezüglich Frage Nummer 6 (apiko-koronale Positionierung von Implantaten). Ein Autor war mit der Empfehlung für eine tiefere Platzierung nicht einverstanden. Eine systematische Überprüfung zur Positionierung der Implantat-Tiefe fand nur eine Studie, die eine subcrestale Platzierung von 3 mm berichtete, während die meisten Literatur eine Platzierungstiefe zwischen 1 und 2 mm unterstützt. Das Platzieren von Implantaten tiefer als 2 mm kann die Sondierungstiefe erhöhen, die Wartung komplizieren und potenziell das Verhältnis von Krone zu Implantat (C/I) erhöhen, was zu einem erhöhten mechanischen Hebel und einem Risiko für Überlastung führen kann. Die biomechanischen Auswirkungen einer tieferen Platzierung hängen auch erheblich vom Design der Implantat-Abutment (IA) Verbindung und der umgebenden Knochendichte ab.

Bezüglich des Implantatdurchmessers (Fragen 7 und 8) empfiehlt der Implantathersteller einen Durchmesser von mindestens 4,5 mm für Molarenregionen, während ein Experte einen Durchmesser von 5,0 mm für Molaren und 4,5 mm für Prämolaren vorschlug. Größere Durchmesser können eine verbesserte Lastverteilung und mechanische Stabilität bieten, insbesondere in hinteren Regionen, die höheren okklusalen Kräften ausgesetzt sind. Kliniker müssen jedoch auch anatomische Einschränkungen, verfügbares Knochenvolumen und erforderliche Inter-Implantat-Abstände bei der Auswahl des Implantatdurchmessers berücksichtigen. Ein Autor hob hervor, dass die Reduzierung des Durchmessers der Implantat-Abutment-Verbindung zu einem erhöhten Konus im abgeschrägten Gelenkbereich der internen Verbindung führen kann. Es ist wichtig zu bewerten, ob diese Designänderung zusätzlichen Stress auf die Schraube induziert, selbst wenn minimal. Bemerkenswert ist, dass Schrauben mit kleinerem Durchmesser im Laufe der Zeit anfälliger für Ermüdung und Bruch sein können. Erweiterte longitudinale Studien sind erforderlich, um die mechanische Leistung und die langfristigen Ergebnisse solcher Designs zu bewerten, insbesondere unter Hochlastbedingungen (z. B. hinterer Unterkiefer und Bruxismus).

Ein weiterer Autor stellte die Notwendigkeit eines leichten okklusalen Kontakts in der statischen Okklusion in Frage (Frage Nummer 12). Der Konsens unterstützte jedoch weitgehend die Bedeutung gleichmäßig verteilter okklusaler Kräfte, ohne Kontakt in den Auskragungsbereichen, um das Risiko mechanischer Komplikationen, einschließlich Schraubenlockerung und Überlastung des Implantats, zu verringern. Klinische Studien haben konsequent gezeigt, dass okklusale Überlastung ein wesentlicher beitragender Faktor bei Implantatkomplikationen ist, einschließlich marginalem Knochenverlust und Frakturen, insbesondere bei Bruxern oder Patienten mit hohen okklusalen Kräften.

Die Ergebnisse der vorliegenden Konsensuskonferenz stimmen mit dem vorherigen ITI (International Team for Implantology) Konsens überein; die Inzidenz von Implantatfrakturen bei implantatgetragenen festen Teilprothesen betrug 0,4% nach 5 Jahren und 1,8% nach 10 Jahren, basierend auf 7 Kohortenstudien mit 5 Jahren Nachbeobachtung und 4 Studien mit 10 Jahren Nachbeobachtung. Bei der Nachbeobachtung von 5 Jahren war die Inzidenz von Implantatfrakturen doppelt so hoch im Falle von kombinierten Zahn-/Implantat-festen Teilprothesen.

3.5. Konsensrichtlinien und wichtige klinische Empfehlungen

- Definition eines Zahnimplantat- (oder Befestigungs-) bruchs: eine irreversible mechanische Komplikation multifaktorieller Herkunft.

- Prävention, prothetisch gesteuerte Implantatplanung und angemessene Behandlungspläne (Implantatdurchmesser und -design) sind erforderlich, um das Risiko eines Implantatbruchs zu reduzieren. Zusätzliche Risikofaktoren sind Überlastung, Bruxismus und peri-implantärer Knochenverlust.

- Einzelne, fehlplatzierte Implantate haben ein höheres Risiko für Brüche, daher ist eine prothetisch gesteuerte Implantatposition erforderlich; daher sollte eine computergestützte Chirurgie empfohlen werden, um fehlplatzierte Implantate zu vermeiden.

- Eine breite Palette von peri-implantärer Knochendicke um Implantate (1 bis ≥2 mm in Bezug auf die Qualität/Quantität des Weichgewebes) ist erforderlich, um das Risiko der Knochenresorption und folglich höhere laterale Kräfte auf den Implantathals zu reduzieren.

- Die Antizipation der Etablierung der suprakrestalen Gewebehöhe durch Anpassung der apikokoronalem Implantatposition in Bezug auf die Schleimhautdicke kann effektiv sein, um den marginalen Knochenverlust zu verhindern.

- Implantate sollten maximal bis zu 2 mm tiefer im Knochen platziert werden. Die vertikale Position sollte in Bezug auf die Qualität und Quantität des Weichgewebes sowie die ästhetischen Anforderungen angepasst werden.

- TS-Implantate mit einem Durchmesser von mindestens 4,5 mm werden für den Ersatz einzelner Molaren empfohlen.

- TS-Implantate mit einem Durchmesser von mindestens 4,0 mm werden für den Ersatz einzelner Prämolaren empfohlen.

- Falls Überlastung zu erwarten ist (Bruxismus, Cantilevers usw.) und/oder wenn ein höherer marginaler Knochenverlust zu erwarten ist (dünner Biotyp, parodontal kompromittierte Patienten, hinterer Bereich und Unterkiefer), sollten SS-Implantate beim Ersatz einzelner Molaren empfohlen werden.

- Originalprothetische Komponenten müssen verwendet werden, um das Risiko des Lockerwerdens von Schrauben und folglich das Risiko eines Bruchs zu reduzieren.

- Originalschrauben (definitive Schrauben und EbonyGold-Schrauben) müssen mit dem empfohlenen Drehmoment nur einmal (keine Laborverwendung) angezogen und nach 10 Minuten erneut angezogen werden, um die Vorspannung auszugleichen.

- Gut verteilte, normale oder leicht okklusale Kontakte in statischer Okklusion, ohne Kontakt in Cantilever-Bereichen, sollten verwendet werden. Darüber hinaus sollten leichte oder keine okklusalen Kontakte in dynamischer Okklusion sowie ein variabler Immediate Side Shift (ISS) unabhängig vom okklusalen Schema verwendet werden. Dies bedeutet, dass mit mindestens einem halbjustierbaren zahnärztlichen Artikulator oder einem digitalen gearbeitet werden sollte.

- Bei Bruxern sollten geeignete restaurative Materialien und reduzierte okklusale Flächen verwendet werden, insbesondere in den hinteren Bereichen (Prämolaren und mandibulären Molaren), und eine Aufbissschiene sollte als Schutz bereitgestellt werden.

- Okklusale Kontrollen müssen bei jedem Nachsorgetermin (mindestens einmal im Jahr) lebenslang durchgeführt werden (einschließlich einer Überprüfung der Kontaktpunkte).

- Kleinere Implantat-Abutment-Verbindungen (KS-Implantate) könnten das Risiko von Implantatbrüchen reduzieren, aber nicht beseitigen. Durch die Verringerung des Durchmessers der Verbindung erhöht sich jedoch das interne konische Implantat-Abutment-Gelenk (von 11◦ auf 15◦), was potenziell zu erhöhten Spannungen führen kann. Darüber hinaus können Schrauben mit kleinerem Durchmesser technische Probleme haben. Für Letzteres sind Beweise aus langfristigen klinischen Studien erforderlich, um die richtige Verwendung (Durchmesser) in Bezug auf das Gebiet zu definieren.

Was sind die prothetischen Auslöser zur Verringerung des Risikos einer Peri-Implantitis-Fraktur?

Der Autor schlug eine narrative Übersicht vor, die auf zwei vorherigen Studien zu demselben Thema basiert. Der Referent schlug starke und effektive Schlussfolgerungen basierend auf den Beweisen vor und stellte mehrere Fragen zur Formulierung von Richtlinien und zur Erreichung eines Konsenses. Der Referent beschreibt auch die Methoden, die zur Formulierung der Empfehlungen verwendet wurden, und wie der endgültige Konsens erreicht wurde. Das Publikum kann unterschiedliche Meinungen vorschlagen, und das PUBLIKUM diskutiert etwaige Meinungsverschiedenheiten mit dem Ziel, einen Konsens zu erreichen. Schließlich wurden dichotome Fragen bereitgestellt. Da das PUBLIKUM aus 10 Mitgliedern besteht, wird vorgeschlagen, dem Vorsitzenden im Falle einer Stimmengleichheit (5 gegen 5) eine doppelte Stimme zu geben.

Fokussierte Frage: zu bewerten, ob es sogenannte kombinierte Faktoren (patienten-, chirurgisch- und prothetisch bedingte), die zur Entwicklung und Schwere der Pathologie beitragen können.

Suchstrategie und Methoden wurden in den vorherigen Manuskripten und in der Präsentation vor dem Treffen klar berichtet. Eine Literaturrecherche-Strategie, die die Literatur in englischer Sprache von 1967 bis Dezember 2023 umfasst, wurde durchgeführt, um relevante Studien zu identifizieren, die die Einschlusskriterien erfüllen. PICO wurde festgelegt, um retrospektiv teilweise oder vollständig zahnlose Patienten zu bewerten, die mindestens eine implantatgestützte Restauration (P) erhalten haben und gemäß Berglundh et al. von Peri-Implantitis betroffen sind, im Vergleich zu gesunden Patienten (C), und um mögliche prothetische Mitfaktoren (O) zu bewerten. Die PubMed-Datenbank der U.S. National Library of Medicine wurde konsultiert, wobei eine Kombination von booleschen Schlüsselwörtern, einschließlich MeSH (Medical Subject Headings), Freitextbegriffen und Filtern mit folgender Kombination verwendet wurde: Suche: ((“peri-implantitis” [Mesh] UND “dental implants [Mesh]”) UND (diagnosis OR prevention)). Filter: in den letzten 10 Jahren, Abstract, Meta-Analyse, Übersichtsarbeit, systematische Übersichtsarbeit, Englisch, Menschen. Das Screening wurde unabhängig von zwei Expertenprüfern (MT und GC) durchgeführt. Volltextartikel zu dem ausgewählten Thema wurden für alle Abstracts und Titel beschafft, die anscheinend die Einschlusskriterien erfüllten. Zusätzliche Artikel wurden aus den Referenzlisten der ausgewählten Studien aufgenommen.

Die folgenden Einschlusskriterien wurden für die Auswahl der Artikel definiert:

- Artikel, die in englischer Sprache verfasst sind.

- Studien mit einer klinischen Untersuchung von menschlichen Patienten.

- Übersichten, systematische Übersichten und Metaanalysen.

Ausschlusskriterien: Artikel wurden ausgeschlossen, wenn sie tierexperimentelle oder in vitro Studien beinhalteten; prospektive und retrospektive Beobachtungsstudien an Menschen wurden ebenfalls ausgeschlossen.

4.2. Bewertung der Evidenz

Das ausgewählte Thema ist in der wissenschaftlichen Literatur nicht gut anerkannt. Die Ergebnisse sind umstritten, und der Großteil der Evidenz (schwach) stammt aus in vitro Forschung. Daher ist es nicht einfach, eine gut gestaltete Übersicht durchzuführen. Aus denselben Gründen besteht jedoch die Notwendigkeit, dieses entscheidende Thema für Prothetiker zu diskutieren und einen Konsens zu erreichen, der hauptsächlich auf klinischer Evidenz basiert.

4.3. Schlussfolgerungen für die Teilnehmer

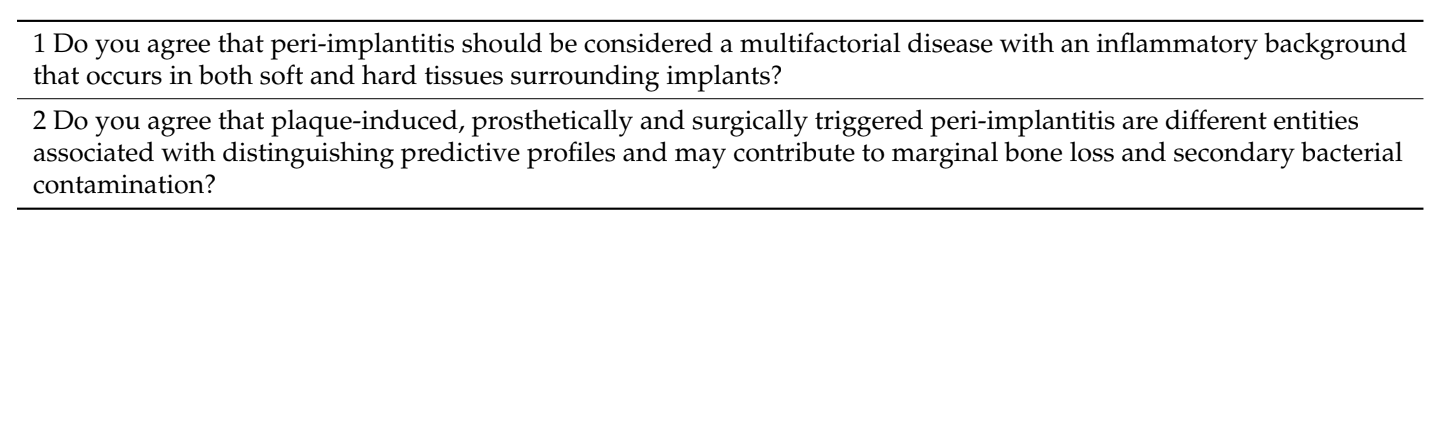

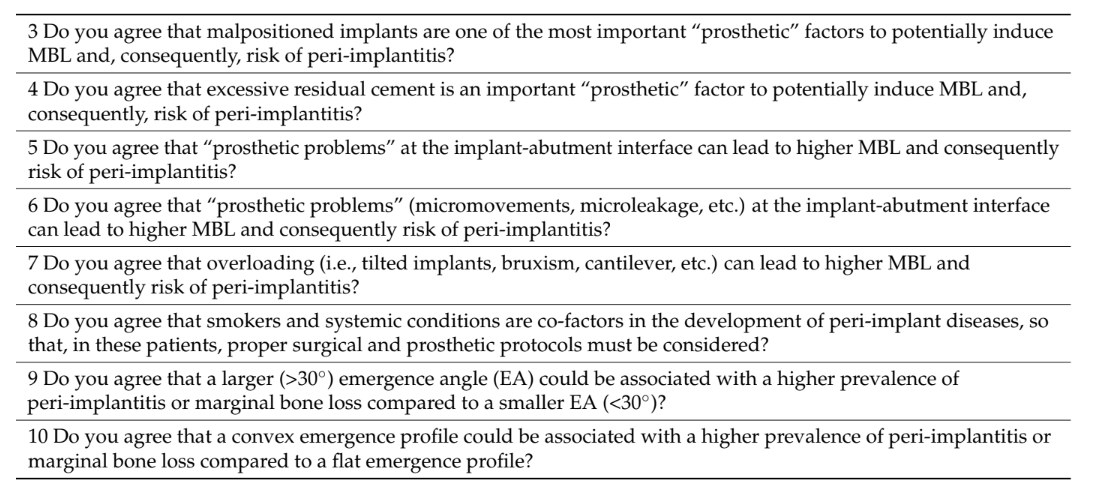

Der Referent (MT) hat ein Update der Literatur vorbereitet, in Übereinstimmung mit den AGREE-Richtlinien, wo immer möglich. Es wurden keine Methodik und Berichtsqualität der einbezogenen Arbeiten angewendet, um die größtmögliche Anzahl von Artikeln zu sammeln. Aufgrund der Natur der einbezogenen Studie ist das Evidenzniveau jedoch ausreichend für den Zweck dieses Global Consensus Meetings. Der Referent hat 10 Fragen für die Teilnehmer vorbereitet, die nach der Diskussion beantwortet werden sollen, um einen Konsens zu erreichen (Tabelle 2). Mögliche Antworten waren ja/nein oder ein anderer Vorschlag.

4.4. Ergebnisse und Diskussion

Insgesamt wurden 240 Artikel basierend auf den Suchkriterien identifiziert. Nach der Auswertung der Abstracts und der Entfernung von Duplikaten wurden 23 Artikel als relevant für die Ziele der vorliegenden Überprüfung erachtet. Eine manuelle Suche unter Verwendung professioneller Netzwerke und Referenzlisten aus veröffentlichten Studien führte zur Aufnahme eines zusätzlichen Artikels, was zu insgesamt 24 Manuskripten führte. Nach der Auswahl und Überprüfung der Volltexte basierend auf den definierten Ein- und Ausschlusskriterien wurden letztendlich 13 Manuskripte in diese Konsenssitzung aufgenommen und diskutiert.

Alle Teilnehmer nahmen an der Konsenskonferenz teil. Allerdings haben sieben Autoren das Konsensformular ausgefüllt. Nach einer kurzen Klärungssitzung stimmten alle Teilnehmer den Fragen 1 bis 8 zu. In Bezug auf die Fragen 9 und 10 äußerte ein Autor eine abweichende Meinung.

- Zu Frage 9 (“Stimmen Sie zu, dass ein konvexes Emergenzprofil mit einer höheren Prävalenz von Peri-Implantitis oder marginalem Knochenverlust im Vergleich zu einem flachen Emergenzprofil assoziiert sein könnte?”) schlug der Autor vor, dass ein konvexes Profil im koronalen Bereich des Zahnfleisches akzeptabel sein könnte, aber eine konvexe Form im apikalen (subgingivalen) Bereich das Risiko eines marginalen Knochenverlusts im Vergleich zu einem flachen Emergenzprofil erhöhen könnte. Diese Ansicht stimmt mit Beweisen überein, die darauf hindeuten, dass die Geometrie des Emergenzprofils die Plaqueansammlung und die Anpassung des Weichgewebes erheblich beeinflusst.

- In Bezug auf Frage 10 (“Stimmen Sie zu, dass, abhängig von der Implantatposition und der Qualität/Menge von harten und weichen Geweben, ein konvexes Emergenzprofil an der subkritischen Kontur mit einem höheren marginalen Knochenverlust im Vergleich zu einem flachen Emergenzprofil assoziiert sein könnte und daher ein höheres Risiko für Peri-Implantitis?”) stellte derselbe Arzt klar, dass konvexe Emergenzprofile in der Tat Herausforderungen in kritischen Konturbereichen darstellen können, aber auch subkritische Bereiche je nach Implantatplatzierung und Morphologie des Weichgewebes beeinflussen können.

Als Reaktion auf diese Erkenntnisse wurden die Fragen verfeinert, um diese klinischen Nuancen widerzuspiegeln, und ein neuer Konsens wurde erfolgreich erreicht.

Aktualisierte Fragen:

9. Stimmen Sie zu, dass ein konvexes Emergenzprofil am subkritischen Kontur mit einer höheren Prävalenz von Peri-Implantitis oder marginalem Knochenverlust im Vergleich zu einem flachen Emergenzprofil assoziiert sein könnte?

10. Stimmen Sie zu, dass, abhängig von der Implantatposition und der Qualität und Quantität von Hart- und Weichgewebe, ein konvexes Emergenzprofil am subkritischen Kontur mit größerem marginalem Knochenverlust und somit einem erhöhten Risiko für Peri-Implantitis assoziiert sein könnte?

Schließlich kommentierte ein Teilnehmer Frage 10 und stellte in Frage, ob der häufig zitierte 30-Grad-Winkel einen definitiven Schwellenwert für ein erhöhtes Risiko darstellt. Der Autor schlug vor, dass dieser spezifische Wert in einem zukünftigen Konsens-Thema, das sich auf das Abutment-Design konzentriert, behandelt werden sollte, wo Winkel und Emergenzgeometrie detaillierter untersucht werden können. Dieser Vorschlag hebt die Notwendigkeit weiterer Forschung hervor, um geometrische Schwellenwerte zu definieren, die zur Stabilität von Weich- und Hartgewebe um Implantate beitragen.

Im Einklang mit den zuvor festgelegten Richtlinien zur Prävention und Behandlung von Peri-Implantitis, einschließlich derjenigen der ITI (International Team for Implantology), betont diese Konsenserklärung einen vielschichtigen Ansatz, der die Infektionskontrolle, die Korrektur iatrogener Faktoren und die Umsetzung einer langfristigen unterstützenden Pflege umfasst. Das Hauptziel bleibt die Behebung der Infektion durch Störung des Biofilms, Entfernung von Zahnstein, Korrektur überstehender Restaurationen und Prävention von Krankheitsrückfällen. Diese Studie legt jedoch besonderen Wert auf prothetische Auslöser als bedeutende Mitfaktoren bei der Entwicklung von Peri-Implantitis. Nach Ansicht der Autoren spielt die frühzeitige Identifizierung und Prävention dieser prothetischen Risikofaktoren eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der Gesamtinzidenz peri-implantärer Erkrankungen.

4.5. Konsensrichtlinien und wichtige klinische Empfehlungen

- Peri-Implantitis sollte als eine multifaktorielle Erkrankung mit einem entzündlichen Hintergrund betrachtet werden, die sowohl in den Weich- als auch in den Hartgeweben um Implantate auftritt.

- Plaque-induzierte, prothetisch und chirurgisch ausgelöste Peri-Implantitis sind unterschiedliche Entitäten, die mit unterschiedlichen prädiktiven Profilen assoziiert sind und zu marginalem Knochenverlust und sekundärer bakterieller Kontamination beitragen können.

- Fehlpositionierte Implantate sind einer der wichtigsten „prothetischen“ Faktoren, die potenziell MBL induzieren und folglich das Risiko einer Peri-Implantitis erhöhen können.

- Übermäßiger Restzement ist ein wichtiger „prothetischer“ Faktor, der potenziell MBL induzieren und folglich das Risiko einer Peri-Implantitis erhöhen kann.

- „Prothetische Probleme“ an der Implantat-Abutment-Schnittstelle können zu höherem MBL und folglich zu einem Risiko für Peri-Implantitis führen.

- „Prothetische Probleme“ (Mikrobewegungen, Mikroleckagen usw.) an der Implantat-Abutment-Schnittstelle können zu höherem MBL und folglich zu einem Risiko für Peri-Implantitis führen.

- Überlastung (d.h. geneigte Implantate, Bruxismus, Kragarm usw.) kann zu höherem MBL und folglich zu einem Risiko für Peri-Implantitis führen.

- Raucher und systemische Erkrankungen sind Mitfaktoren bei der Entwicklung der peri-implantären Erkrankungen, sodass bei diesen Patienten angemessene chirurgische und prothetische Protokolle berücksichtigt werden müssen.

- Je nach Implantatposition und Qualität/Menge des Hart- und Weichgewebes könnte ein konvexes Emergenzprofil am subkritischen Kontur mit einem höheren marginalen Knochenverlust im Vergleich zu einem flachen Emergenzprofil assoziiert sein und somit ein höheres Risiko für Peri-Implantitis darstellen.

- Ein konvexes Emergenzprofil könnte mit einer höheren Prävalenz von Peri-Implantitis oder marginalem Knochenverlust im Vergleich zu einem flachen Emergenzprofil assoziiert sein.

Fazit

Biologische und technische Komplikationen bleiben große Herausforderungen in der Implantatdentistry. Implantatfrakturen, obwohl selten, sind eine ernsthafte mechanische Komplikation mit multifaktoriellen Ursachen, die oft mit schlechter Planung, falscher Implantatauswahl und okklusivem Überlastung verbunden sind – insbesondere bei Hochrisikopatienten wie Bruxern oder solchen mit einzelnen posterioren Restaurationen. Peri-Implantitis ist ein multifaktorieller entzündlicher Zustand, der sowohl weiche als auch harte peri-implantäre Gewebe betrifft. Neben plaqueinduzierter Entzündung sind mehrere prothetische und chirurgische Faktoren – einschließlich Implantatfehlpositionierung, übermäßiger Zement, biomechanische Überlastung und Probleme an der Implantat-Abutment-Schnittstelle – mit erhöhtem marginalen Knochenverlust und einem höheren Risiko für peri-implantäre Erkrankungen verbunden. Darüber hinaus beeinflussen patientenspezifische Faktoren wie Rauchen, systemische Erkrankungen und das Design des Emergenzprofils die Krankheitsanfälligkeit weiter, was die Notwendigkeit einer individualisierten, interdisziplinären Behandlungsplanung unterstreicht, um Risiken zu mindern und den langfristigen Erfolg von Implantaten zu gewährleisten.

Beide Bedingungen sollten als Teil eines Spektrums von vermeidbaren, komplexen Erkrankungen betrachtet werden, die das peri-implantäre Umfeld betreffen. Prävention – durch individualisierte Behandlungsplanung, optimales prothetisches Design und frühzeitige Diagnose – ist entscheidend für den langfristigen Erfolg von Implantaten. Diese Schlussfolgerungen basieren auf einer Konsenserklärung, die sich auf die prothetischen Aspekte von Implantatkomplikationen konzentriert. Trotz inhärenter Einschränkungen – hauptsächlich der Abhängigkeit von narrativen Übersichten, retrospektiven Studien und Expertenmeinungen – bieten die vorgeschlagenen Richtlinien klinisch relevante Strategien, die bei der Prävention von Implantatfrakturen und peri-implantären Erkrankungen in der täglichen Praxis helfen können.

Marco Tallarico, Soo-young Lee, Young-jin Cho, Kwan-tae Noh, Ohkubo Chikahiro, Felipe Aguirre, Recep Uzgur, Gaetano Noè, Gabriele Cervino und Marco Cicciù

Referenzen

- Papaspyridakos, P.; Bordin, T.B.; Kim, Y.J.; El-Rafie, K.; Pagni, S.E.; Natto, Z.S.; Teixeira, E.R.; Chochlidakis, K.; Weber, H.P. Technische Komplikationen und Überlebensraten von prothetischen Versorgungen mit implantatgetragenen festen vollständigen Zahnprothesen: Eine retrospektive Studie mit 1 bis 12 Jahren Nachbeobachtung. J. Prosthodont. Off. J. Am. Coll. Prosthodont. 2020, 29, 3–11. [CrossRef] [PubMed]

- Chochlidakis, K.; Einarsdottir, E.; Tsigarida, A.; Papaspyridakos, P.; Romeo, D.; Barmak, A.B.; Ercoli, C. Überlebensraten und prothetische Komplikationen von implantatgetragenen festen vollständigen Zahnprothesen: Eine bis zu 5 Jahre retrospektive Studie. J. Prosthet. Dent. 2020, 124, 539–546. [CrossRef] [PubMed]

- Papaspyridakos, P.; Chen, C.J.; Chuang, S.K.; Weber, H.P.; Gallucci, G.O. Eine systematische Übersicht über biologische und technische Komplikationen bei festen Implantatrehabilitationen für zahnlose Patienten. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2012, 27, 102–110.

- Tallarico, M.; Meloni, S.M.; Park, C.J.; Zadroz˙ny, Ł.; Scrascia, R.; Cicciù, M. Implantatfraktur: Eine narrative Literaturübersicht. Prosthes 2021, 3, 267–279. [CrossRef]

- Romanos, G.E.; Delgado-Ruiz, R.; Sculean, A. Konzepte zur Vermeidung von Komplikationen in der Implantattherapie. Periodontology 2000-2019, 81, 7–17. [CrossRef] [PubMed]

- Buser, D.; Chappuis, V.; Belser, U.C.; Chen, S. Implantatplatzierung in post-extraktionsstellen: Ein Literaturupdate. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2017, 32, 1177–1191.

- Chen, S.T.; Buser, D. Klinische und ästhetische Ergebnisse von Implantaten, die in post-extraktionsstellen platziert wurden. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2009, 24, 186–217.

- Reis, T.; Zancopé, K.; Karam, F.K.; Neves, F. Biomechanisches Verhalten von extra-narrow Implantaten nach Ermüdungs- und Herausziehversuchen. J. Prosthet. Dent. 2019, 122, 54.e1–54.e6. [CrossRef]

- Tuzzolo Neto, H.; Tuzita, A.S.; Gehrke, S.A.; de Vasconcellos Moura, R.; Zaffalon Casati, M.; Mikail Melo Mesquita, A. Eine vergleichende Analyse von Implantaten mit unterschiedlichen Durchmessern: Extra-narrow, narrow und konventionell. Materials 2020, 13, 1888. [CrossRef]

- Chrcanovic, B.R.; Kisch, J.; Albrektsson, T.; Wennerberg, A. Faktoren, die die Fraktur von Zahnimplantaten beeinflussen. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2017, 20, 58–67. [CrossRef]

- Grunder, U.; Gracis, S.; Capelli, M. Einfluss der 3-D-Knochen-zu-Implantat-Beziehung auf die Ästhetik. Int. J. Periodontics Restor. Dent. 2005, 25, 113–119.

- Berglundh, T.; Persson, L.; Klinge, B. Eine systematische Übersicht über die Inzidenz biologischer und technischer Komplikationen in der Implantatzahnheilkunde, die in prospektiven longitudinalen Studien von mindestens 5 Jahren berichtet wurden. J. Clin. Periodontol. 2002, 29 (Suppl. S3), 197–233. [CrossRef] [PubMed]

- Berglundh, T.; Armitage, G.; Araujo, M.G.; Avila-Ortiz, G.; Blanco, J.; Camargo, P.M.; Chen, S.; Cochran, D.; Derks, J.; Figuero, E.; et al. Peri-implantäre Erkrankungen und Zustände: Konsensbericht der Arbeitsgruppe 4 des 2017 World Workshop zur Klassifikation von parodontalen und peri-implantären Erkrankungen und Zuständen. J. Periodontol. 2018, 89 (Suppl. S1), S313–S318. [CrossRef]

- Mombelli, A.; Müller, N.; Cionca, N. Die Epidemiologie der Peri-Implantitis. Clin. Oral Implant. Res. 2012, 23 (Suppl. S6), 67–76. [CrossRef]

- Mombelli, A.; van Oosten, M.A.; Schurch, E., Jr.; Land, N.P. Die Mikrobiota, die mit erfolgreichen oder fehlgeschlagenen osseointegrierten Titanimplantaten assoziiert ist. Oral Microbiol. Immunol. 1987, 2, 145–151. [CrossRef] [PubMed]

- Yi, Y.; Heo, S.J.; Koak, J.Y.; Kim, S.K. Mechanische Komplikationen von implantatgetragenen Restaurationen mit internen konischen Verbindung-Implantaten: Eine 14-jährige retrospektive Studie. J. Prosthet. Dent. 2023, 129, 732–740. [CrossRef]

- Larsson, A.; Manuh, J.; Chrcanovic, B.R. Risikofaktoren, die mit dem Versagen und technischen Komplikationen von implantatgetragenen Einzelkronen verbunden sind: Eine retrospektive Studie. Medicina 2023, 59, 1603. [CrossRef]

- Yu, H.; Qiu, L. Analyse des gebrochenen Zahnimplantatkörpers aus fünf verschiedenen Implantatsystemen: Eine langfristige retrospektive Studie. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2022, 51, 1355–1361. [CrossRef]

- Jin, X.; Guan, Y.; Ren, J.; Zhao, Y.; Wang, X.; He, F. Eine retrospektive Studie von 12.538 internen konischen Verbindung-Implantaten, die sich auf die langfristige Integrität von Implantat-Abutment-Komplexen konzentriert. Clin. Oral Implant. Res. 2022, 33, 377–390. [CrossRef]

- Palacios-Garzón, N.; Velasco-Ortega, E.; López-López, J. Knochenverlust bei Implantaten, die auf subkrestalem und krestalem Niveau platziert wurden: Eine systematische Übersicht und Metaanalyse. Materials 2019, 12, 154. [CrossRef]

- Brägger, U.; Aeschlimann, S.; Bürgin, W.; Hämmerle, C.H.; Lang, N.P. Biologische und technische Komplikationen und Misserfolge mit festen Teilprothesen (FPD) auf Implantaten und Zähnen nach vier bis fünf Jahren Funktion. Clin. Oral Implant. Res. 2001, 12, 26–34. [CrossRef] [PubMed]

- Pjetursson, B.E.; Tan, K.; Lang, N.P.; Egger, M.; Zwahlen, M. Eine systematische Übersicht über die Überlebens- und Komplikationsraten von festen Teilprothesen (FPDs) nach einer Beobachtungszeit von mindestens 5 Jahren. I. Implantatgetragene FPDs. Clin. Oral Implant. Res. 2004, 15, 625–642. [CrossRef] [PubMed]

- Lang, N.P.; Pjetursson, B.E.; Tan, K.; Brägger, U.; Zwahlen, M. Eine systematische Übersicht über die Überlebens- und Komplikationsraten von festen Teilprothesen (FPDs) nach einer Beobachtungszeit von mindestens 5 Jahren. II. Kombinierte Zahn-Implantat-getragene FPDs. Clin. Oral Implant. Res. 2004, 15, 643–653. [CrossRef]

- Tallarico, M.; Canullo, L.; Wang, H.L.; Cochran, D.L.; Meloni, S.M. Klassifikationssysteme für Peri-Implantitis: Eine narrative Übersicht mit einem Vorschlag für eine neue evidenzbasierte Ätiologie-Kodifizierung. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2018, 33, 871–879. [CrossRef] [PubMed]

- Canullo, L.; Tallarico, M.; Radovanovic, S.; Delibasic, B.; Covani, U.; Rakic, M. Unterscheidung prädiktiver Profile für die patientenbasierte Risikobewertung und Diagnostik von plaqueinduzierten, chirurgisch und prothetisch ausgelösten Peri-Implantitis. Clin. Oral Implant. Res. 2016, 27, 1243–1250. [CrossRef] [PubMed]

- Fu, J.H.; Wang, H.L. Die Welle der Peri-Implantitis brechen. Periodontology 2000 2020, 84, 145–160. [CrossRef] [PubMed]

- Roccuzzo, A.; Imber, J.C.; Salvi, G.E.; Roccuzzo, M. Peri-Implantitis als Folge von Fehlern in der Implantattherapie. Periodontology 2000 2023, 92, 350–361. [CrossRef] [PubMed]

- Dreyer, H.; Grischke, J.; Tiede, C.; Eberhard, J.; Schweitzer, A.; Toikkanen, S.E.; Glöckner, S.; Krause, G.; Stiesch, M. Epidemiologie und Risikofaktoren der Peri-Implantitis: Eine systematische Übersicht. J. Periodontal Res. 2018, 53, 657–681. [CrossRef] [PubMed]

- Natto, Z.S.; Almeganni, N.; Alnakeeb, E.; Bukhari, Z.; Jan, R.; Iacono, V.J. Falldefinitionen für Peri-Implantitis und Peri-Implant-Mukositis in der zahnärztlichen Forschung: Eine systematische Bewertung. J. Oral Implantol. 2019, 45, 127–131. [CrossRef] [PubMed]

- Albrektsson, T.; Canullo, L.; Cochran, D.; De Bruyn, H. „Peri-Implantitis“: Eine Komplikation eines Fremdkörpers oder eine vom Menschen verursachte „Erkrankung“. Fakten und Fiktion. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2016, 18, 840–849. [CrossRef] [PubMed]

- Sun, T.C.; Chen, C.J.; Gallucci, G.O. Prävention und Management von Peri-Implant-Erkrankungen. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2023, 25, 752–766. [CrossRef] [PubMed]

- Ravidà, A.; Galli, M.; Siqueira, R.; Saleh, M.H.A.; Galindo-Moreno, P.; Wang, H.L. Diagnose des peri-implantären Status nach chirurgischer Behandlung der Peri-Implantitis: Vorschlag einer neuen Klassifikation. J. Periodontol. 2020, 91, 1553–1561. [CrossRef] [PubMed]

- Kataria, N.; Hatamifar, A.; Lui, J.; Trochessett, D.; Wiedemann, T.G. Klinische Dilemmata in der Differenzialdiagnose der Peri-Implantitis: Fallpräsentation und Literaturübersicht. Compend. Contin. Educ. Dent. 2024, 45, 72–78. [PubMed]

- Zandim-Barcelos, D.L.; Carvalho, G.G.; Sapata, V.M.; Villar, C.C.; Hämmerle, C.; Romito, G.A. Implantatbasierter Faktor als mögliches Risiko für Peri-Implantitis. Braz. Oral Res. 2019, 33 (Suppl. S1), e067. [CrossRef] [PubMed]

- Canullo, L.; Schlee, M.; Wagner, W.; Covani, U. Montegrotto-Gruppe zur Studie der Peri-Implant-Erkrankung. Internationales Brainstorming-Treffen zu ätiologischen und Risikofaktoren der Peri-Implantitis, Montegrotto (Padua, Italien), August 2014. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2015, 30, 1093. [CrossRef] [PubMed]

- Hamada, Y.; Shin, D.; John, V. Peri-Implant-Erkrankung – Eine signifikante Komplikation der zahnärztlichen implantatgetragenen Restaurationstherapie. J. Indiana Dent. Assoc. 2016, 95, 31. [PubMed]

- Lang, N.P.; Berglundh, T. Arbeitsgruppe 4 des Siebten Europäischen Workshops zur Parodontalforschung. Peri-Implant-Erkrankungen: Wo stehen wir jetzt? – Konsens des Siebten Europäischen Workshops zur Parodontalforschung. J. Clin. Periodontol. 2011, 38 (Suppl. S11), 178–181. [CrossRef]