Analyse der Rasterelektronenmikroskopie von Zahnimplantat-Abutments, die durch Wärmebehandlung von monolithischen Zirkonia-Restaurationen gelöst wurden: Eine In-vitro-Studie

Maschinenübersetzung

Der Originalartikel ist in EN Sprache (Link zum Lesen) geschrieben.

Zusammenfassung

Ziel: Ziel dieser In-vitro-Studie ist es, ein Abtrennungsprotokoll vorzustellen, das entwickelt wurde, um eine schraubenfixierte, monolithische Zirkonrestauration von ihrem Titanbasis-Abutment zu entfernen und die Integrität des Abutments sowohl auf prothetischer als auch auf Verbindungs-Ebene mikroskopisch zu bewerten.

Materialien und Methoden: Insgesamt wurden 30 Proben getestet. Jede Probe bestand aus einer monolithischen Zirkonrestauration, die auf einem Titanlink-Abutment befestigt war. Fünf verschiedene Formen wurden entworfen und hergestellt. Zufällig wurde ein Drittel der Ti-Link-Abutments einem Anodisierungsprozess unterzogen. Anschließend wurden alle Zirkonproben gemäß einem vorab festgelegten Protokoll an die Ti-Link-Abutments gebunden. Achtundvierzig Stunden später wurden die Proben gemäß dem experimentellen Protokoll abgelöst. Die Ergebnisse wurden durch eine visuelle Inspektion mit einem optischen Mikroskop, Rasterelektronenmikroskopie (REM) und chemische Analyse der Zusammensetzung bewertet.

Ergebnisse: Dreißig Proben wurden gesammelt und visuell analysiert. Sieben Proben wurden zufällig mittels Rasterelektronenmikroskopie bewertet. In allen Untersuchungen wurden keine relevanten Veränderungen festgestellt. Die chemische Analyse der Zusammensetzung zeigte ebenfalls keine Veränderungen in der chemischen Struktur des Titans.

Fazit: Die Titanbasis-Abutments verändern nicht die Struktur und Eigenschaften des Materials, sie erzeugen keine Phasenänderungen oder die Bildung von Oxiden, die zur Sprödigkeit führen könnten. Weitere klinische Studien mit längeren Nachbeobachtungszeiträumen sind erforderlich, um diese vorläufigen Ergebnisse zu bestätigen.

Einleitung

Die Präzision an der Implantat-Abutment-Schnittstelle ist einer der wichtigsten Aspekte, die das marginale Knochenumbau und das Risiko einer peri-implantären Entzündung beeinflussen. Mikrolücken und bakterielles Eindringen spielen eine wichtige Rolle bei peri-implantären Entzündungsreaktionen und dem anschließenden Verlust von Stützknochen, um die physiologische biologische Breite wiederherzustellen. Ein definitives Abutment, das bei der Implantatinsertion eingesetzt und nicht entfernt wird, scheint ein effektiver prothetischer Ansatz zu sein, um den physiologischen marginalen Knochenumbau zu reduzieren. In den letzten Jahrzehnten haben jedoch schraubengehaltene Implantatrestaurationen an Popularität gewonnen, aufgrund ihrer vorhersehbaren Retention, Wiederentfernbarkeit und dem Fehlen von potenziell zurückgehaltenem subgingivalem Zement. Der letzte Punkt ist aufgrund des Trends, Implantate subkrestal zu platzieren, sehr wichtig geworden.

Die prothetisch gesteuerte Implantation ist entscheidend für den langfristigen Erfolg der Behandlung, da sie es ermöglicht, die Implantate in der genauesten mesio-distalen und bucco-lingualen Position und Tiefe zu platzieren. Einige Studien zeigen keine klinischen Unterschiede, wenn Implantate 0,5 mm oder 1,5 mm subkrestal platziert werden; daher können die Kliniker nach Belieben wählen. Die Tiefe der Implantation sollte jedoch sorgfältig geplant werden, um das verfügbare Knochen- und Weichgewebevolumen, den Typ des Implantats sowie die Art und Form der weiteren prothetischen Rekonstruktion zu berücksichtigen. Die Platzierung eines Implantats in subkrestaler Position kann insbesondere im ästhetischen Bereich positive Auswirkungen haben, wo es erforderlich ist, ein harmonisches Emergenzprofil zu erzielen. Die vertikale Position hängt jedoch hauptsächlich von der Art der Verbindung ab. Implantate mit interner konischer Verbindung und Plattformwechsel an der Implantat-Abutment-Schnittstelle haben gezeigt, dass sie stabile Knochenlevels über einen durchschnittlichen Nachbeobachtungszeitraum von zwei Jahren aufrechterhalten, wenn sie subkrestal platziert werden.

Aufgrund ihrer Ästhetik, hohen mechanischen Eigenschaften und Biokompatibilität haben yttriumstabilisierte tetragonale Zirkonia-Keramiken an Beliebtheit als bevorzugtes Restaurationsmaterial für implantatgestützte Einzelkronen im ästhetischen Bereich gewonnen, mit Überlebensraten zwischen 90 % und 96 % nach Beobachtungszeiträumen von 5 bzw. 10 Jahren. Aus diesen und weiteren Gründen vermarkten Implantatunternehmen mehrere prothetische Optionen zur Bereitstellung von schraubengehaltenen, implantatgestützten Restaurationen. Innerhalb dieser Optionen können Titanbasis-Abutments (TBAs) oder Titanverbindungs-Abutments als praktikable Behandlungsoptionen zur Wiederherstellung von Zahnimplantaten betrachtet werden. Die endgültige Restauration ist eine hybride zementierte-geschraubte, ästhetische Lösung, die aus einer metallfreien Restauration besteht, die außerhalb des Mundes des Patienten an ein originales TBA gebunden wird. Die Hauptvorteile dieses Ansatzes umfassen die Wiederentfernbarkeit, die hochpräzise Passform zwischen Implantat und Abutment (garantiert durch den Hersteller) und die Anpassung des Emergenzprofils. Darüber hinaus bieten hybride prothetische Lösungen, die in einem vollständig oder teilweise digitalen Workflow erstellt werden, auch potenzielle Einsparungen bei den Produktionskosten im Vergleich zum klassischen Workflow.

Um hybride prothetische Lösungen zu schaffen, werden monolithische Zirkonia- oder mit Zirkonia verbundene Porzellanrestaurationen (PFZ) computergestützt entworfen (CAD) und computergestützt hergestellt (CAM) mit einem halb-digitalen oder vollständig digitalen Ansatz. Schließlich werden die Zirkonia-Restaurationen stuhlseitig auf TBAs verklebt, was zu den hybrid zementierten/schraubengehaltenen Restaurationen führt. Dieser Ansatz reduziert jegliche Entzündungsprozesse aufgrund von Zementresten im peri-implantären Gewebe und erhält die Abrufbarkeit. Das Verkleben kann auch in einem Dentallabor unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt werden; dennoch muss im Falle von größeren keramischen Korrekturen (Farbe, Kontaktpunkte, Okklusion) der TBA von der keramischen Restauration abgelöst werden, bevor sie bei 370 °C für fünf Minuten in den Dentalkeramikofen gelegt wird. Darüber hinaus bleibt beim Ablösen einer Zirkonia-Restauration der Resin-Zement daran haften, und dieser muss entfernt werden, bevor die Restauration erneut zementiert werden kann. In der Literatur gibt es mehrere Arbeiten zu Verklebeprotokollen und Haltekraft. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Manuskripts und nach dem Wissen der Autoren gibt es jedoch keine Manuskripte, die Ablöseverfahren und deren Auswirkungen auf die Oberfläche von Titanabutments berichten.

Das Ziel dieser In-vitro-Studie ist es, ein Abtrennungsprotokoll vorzustellen, das entwickelt wurde, um eine schraubenfixierte, monolithische Zirkonrestauration von ihrem TBA zu entfernen und die Integrität des Abutments sowohl auf der prothetischen als auch auf der Implantat-Abutment-Verbindungsebene mikroskopisch zu bewerten.

Materialien und Methoden

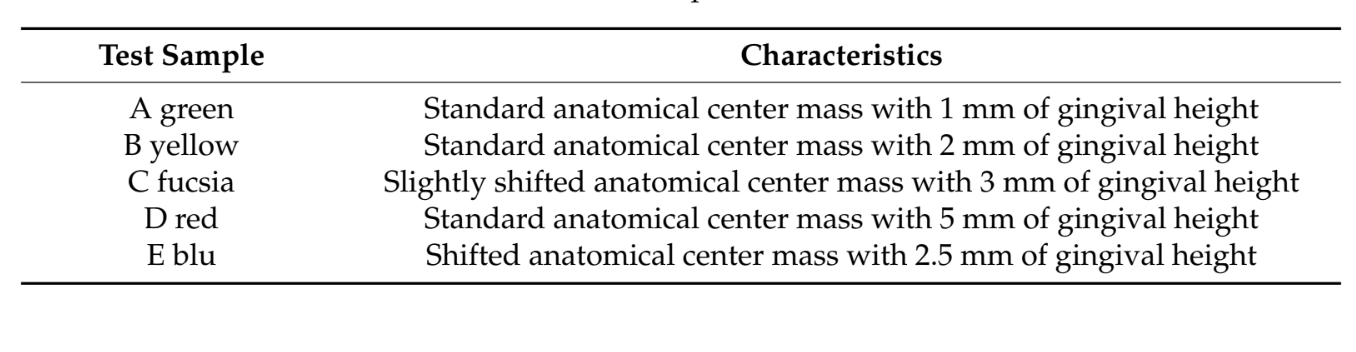

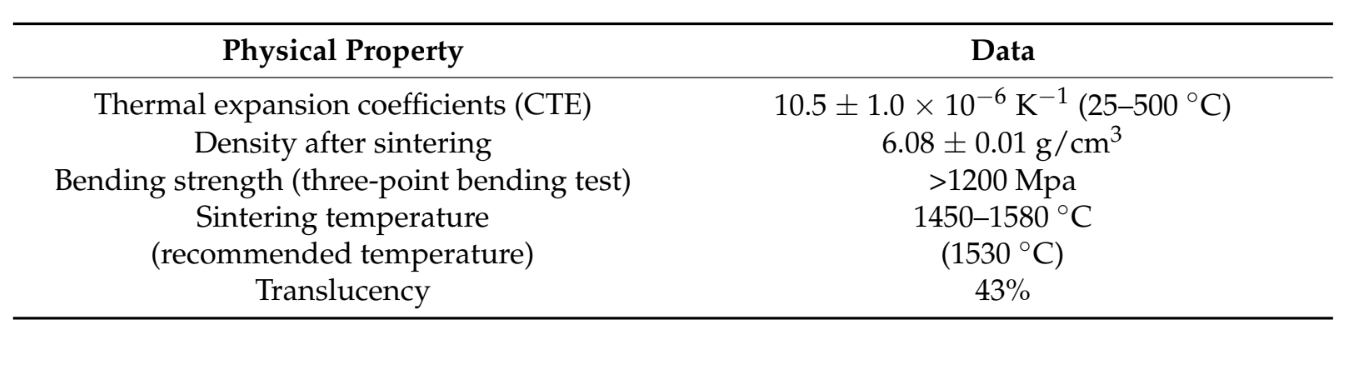

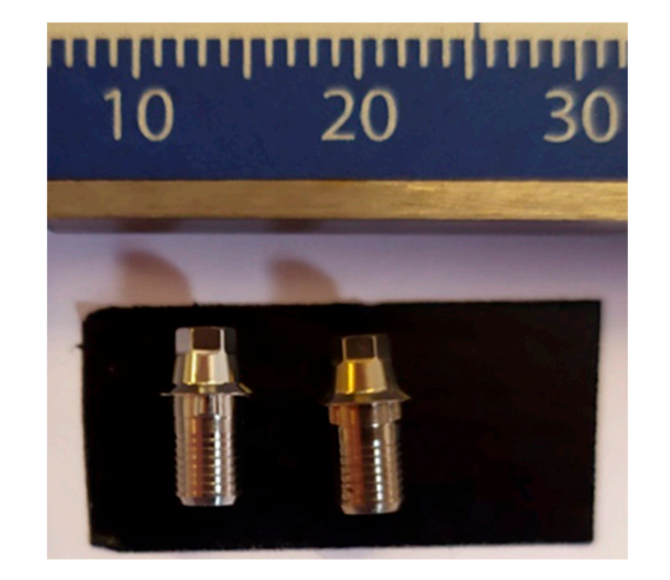

Insgesamt wurden 30 Proben für diese In-vitro-Forschung berücksichtigt. In der Literatur wurde keine ähnliche Studie gefunden. Aus diesem Grund wurde keine a priori Stichprobengrößenanalyse durchgeführt. Jede Probe bestand aus einer monolithischen Zirkonrestauration (MZR), die auf einem TBA (Ti-link Abutment, Osstem Implant, Seoul, Südkorea) verklebt war. Alle MZRs wurden in einem Zahnlabor in Italien entworfen (computerunterstütztes Design, CAD) und hergestellt (computerunterstützte Fertigung, CAM) unter Verwendung eines standardisierten Protokolls, wie vom Hersteller empfohlen (ST ML, UpCera Shenzhen Dental Technology Co. LTD., Nobil-Metal, Asti, Italien). Die prozentuale Zusammensetzung des verwendeten Zirkons war ZrO2 + HfO2 + Y2O3 > 98%; Er2O3 < 1,0%; Fe2O3 < 0,3%; Pr2O3 < 0,2%; andere Oxide < 0,5%. Fünf verschiedene Formen wurden entworfen und gefertigt, die die möglichen extremen klinischen Variablen darstellen (Tabelle 1 und Abbildung 1). Die wichtigsten physikalischen Daten sind in Tabelle 2 aufgeführt.

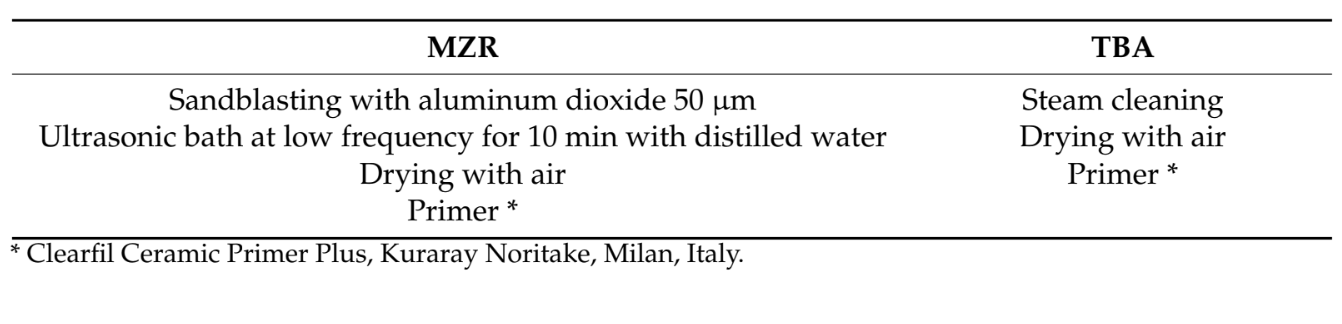

Zufällig wurden ein Drittel (10 von 30) der TBAs einem Anodisierungsprozess in einem Anodisierungsbad ausgesetzt, das auf 20 °C erhitzt wurde, mit einer Lösung von 10 g Trinatriumphosphat (TPS) in 500 Millilitern (mL) destilliertem Wasser unter einer Stromdichte von 5 mA × cm−2 aufgrund eines stabilisierten Anodisierungspotentials von 65 V (Titan-Anodizer, Artiglio S.n.c., Parma, Italien). Der Anodisierungsprozess führte zur Bildung einer goldfarbenen Oxidschicht mit einer Dicke von etwa 120 µm in 30 s. Anschließend wurden alle Zirkonia-Proben gemäß einem bekannten Protokoll (Tabelle 3) mit den TBSs verbunden, wie folgt.

Teflonband wurde verwendet, um das Schraubenloch abzudichten. Dann wurden die MZRs mit PANAVIA SA Harz-Zement (SA Cement Universal, Kuraray Noritake) an die TBA gebunden. Ein sauerstoffhemmendes Gel (Oxyguard II Gel, Kuraray Noritake, Mailand, Italien) wurde verwendet, um eine vollständige Aushärtung zu ermöglichen. Zunächst wurde eine schnelle Aushärtung von 5 s durchgeführt (Valo, Ultradent, Salt Lake City, UT, USA). Nach der Entfernung des überschüssigen Zements wurden die Proben in eine zahnärztliche Labor-Aushärtelampe gelegt und 5 Minuten lang polymerisiert. Schließlich wurden die Proben gereinigt und poliert (Abbildung 2).

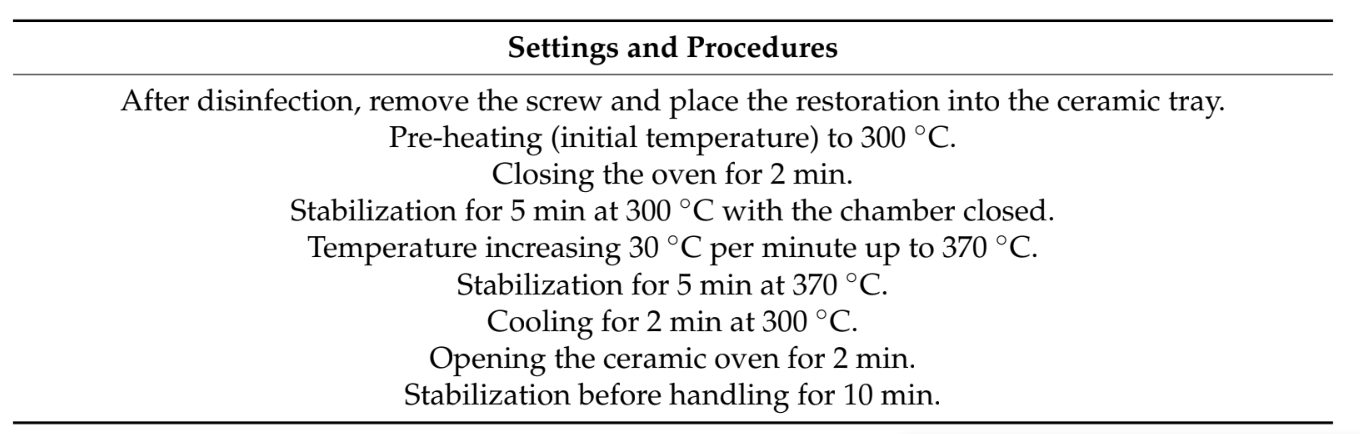

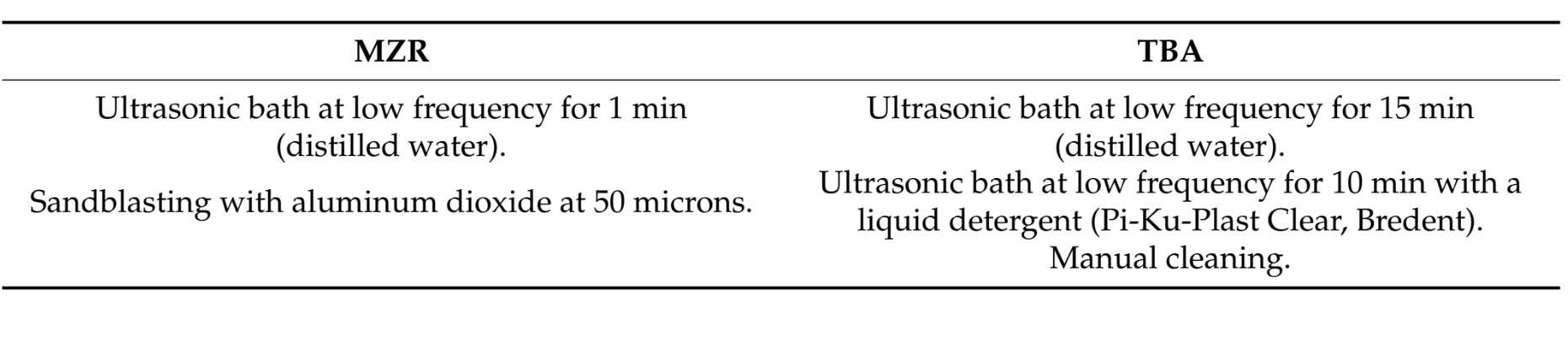

Achtundvierzig Stunden später wurden die Proben gemäß dem in Tabelle 4 berichteten experimentellen Protokoll und wie zuvor veröffentlicht, entbunden.

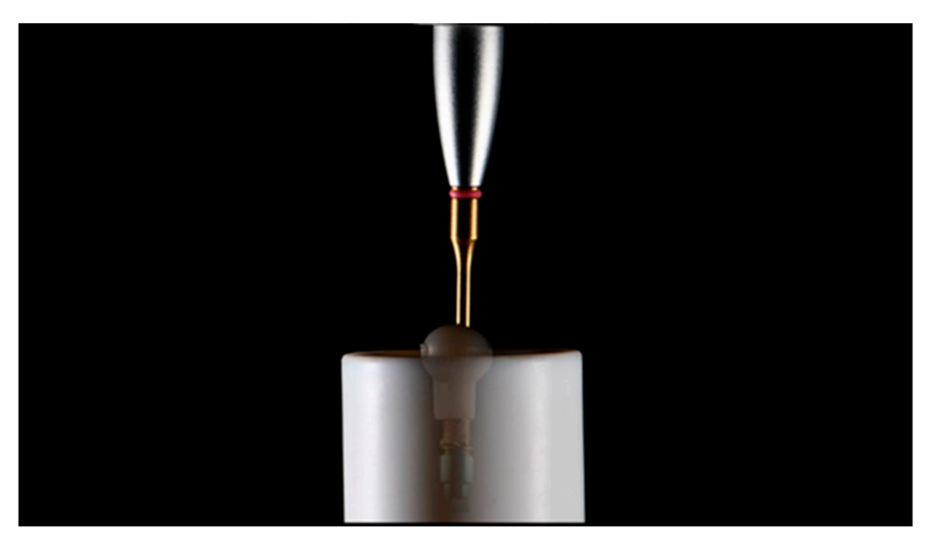

Die TBAs wurden von den Zirkonrestaurationen mit einem maßgeschneiderten Werkzeug entfernt, das in das Zugangslöch für die Abutmentschraube eingeführt wurde (Abbildungen 3 und 4).

Schließlich wurden alle TBAs gemäß einem festgelegten Protokoll (Tabelle 5) gereinigt, mit dem optischen Mikroskop inspiziert und mittels SEM analysiert.

Die SEM-Analysen wurden in zwei Zentren durchgeführt, einem öffentlichen Zentrum in Warschau (Technische Universität Warschau, Warschau, Masowien, Polen) und einem privaten Zentrum in Villafranca d’Asti, Italien (R&D Nobil Metal SpA). Alle gesammelten Daten wurden am Department für Medizin, Chirurgie und Pharmazie der Universität Sassari, Italien, analysiert.

Ergebnisse

Alle MZRs und TBAs wurden einer visuellen Inspektion mit einem optischen Mikroskop mit unterschiedlichen Vergrößerungen (bis zu 40× Vergrößerungswert, Leica MS5 Stereomikroskop, Leica, Mailand, Italien) unterzogen, um die Reaktion der Zirkonia auf das angewandte Entbonding-Protokoll, wie Bruch und/oder mikroskopische Risse, zu bewerten.

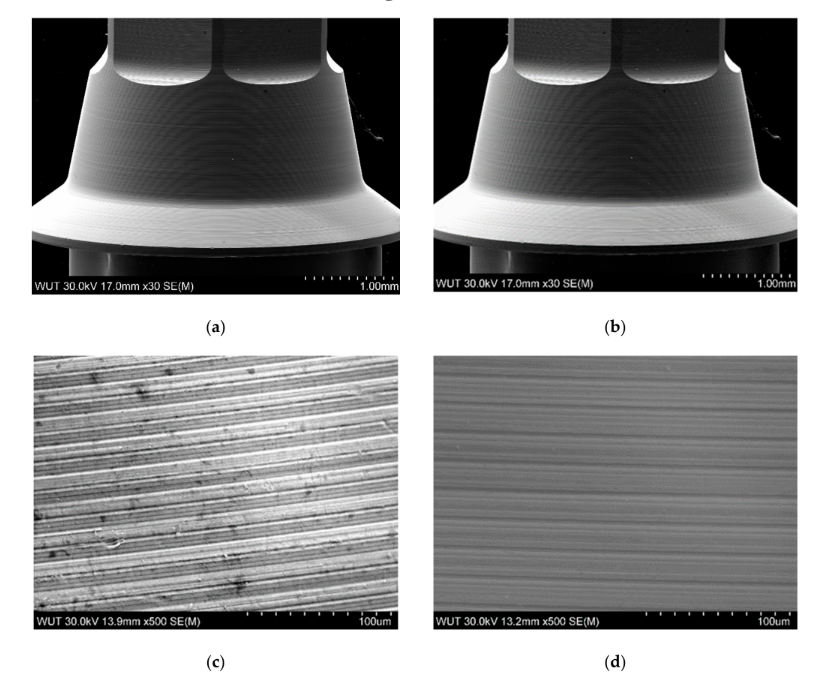

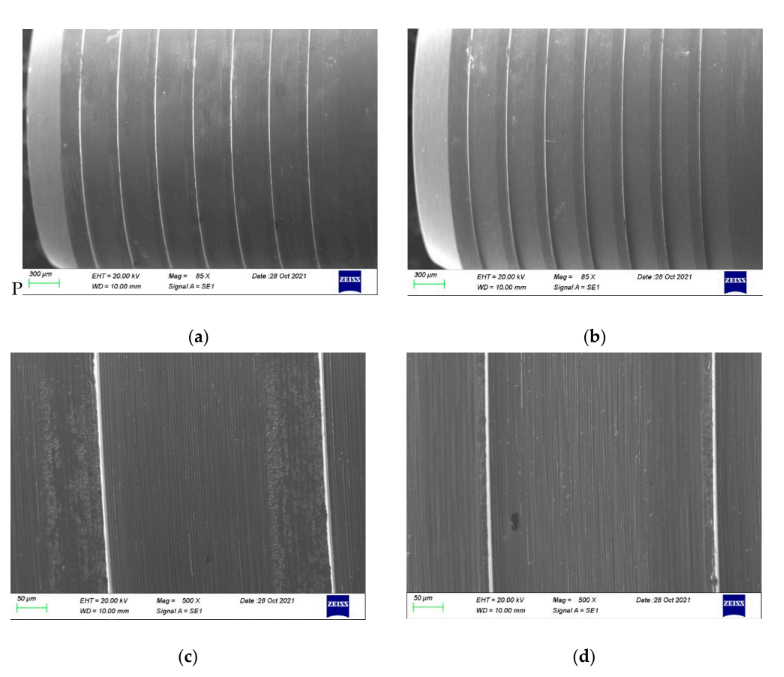

Zufällig wurden 2 von 10 anodisierten TBAs und ein neuer Titan-TBA (als Kontrolle verwendet) mittels Rasterelektronenmikroskopie (SEM) mit einem Zeiss EVO 10 SEM (R&D Nobil Metal SpA, Italien) bei 20 kV untersucht, um jegliche mikroskopischen Unterschiede zur Testprobe zu bewerten.

Zufällig wurden 5 von 20 nicht-anodisierten TBAs (Test) und ein neuer TBA (als Kontrolle verwendet) mittels Rasterelektronenmikroskopie (SEM) mit einem Hitachi SU70 SEM bei 30 kV untersucht, um jegliche mikroskopischen Unterschiede zur Testprobe zu bewerten.

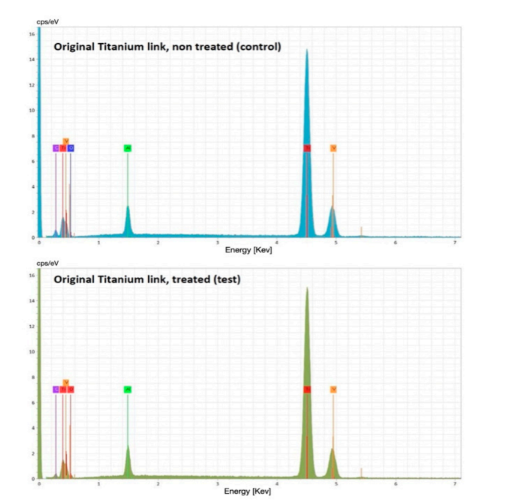

Die chemische Zusammensetzungsanalyse aller analysierten Proben (Test- und Kontroll-TBAs) wurde mit einer EDS-Sonde (Bruker—XFlash Detector, R&D Nobil Metal SpA, Italien) durchgeführt, die in das Zeiss EVO 10 SEM (R&D Nobil Metal SpA, Italien) integriert ist.

Ergebnisse

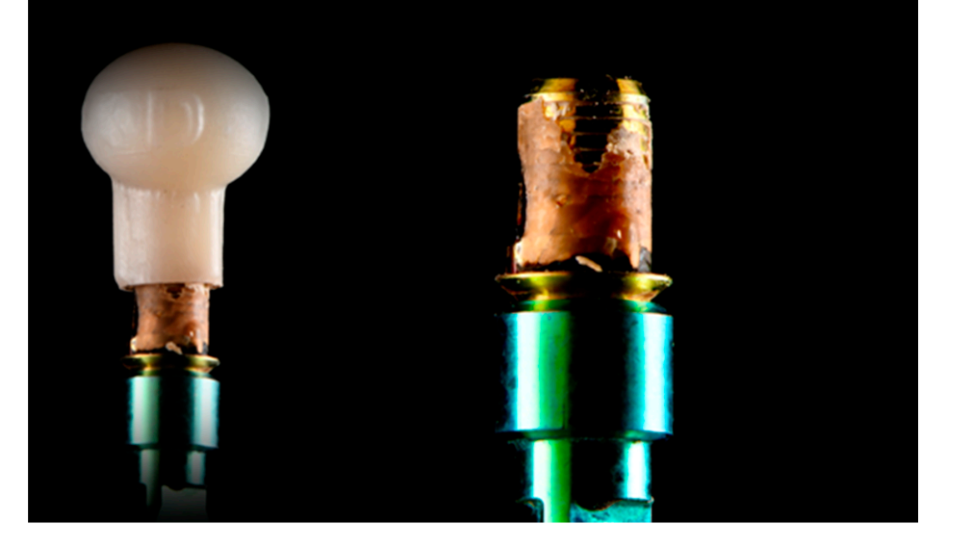

Nach dem Abtrennungsverfahren wurden alle MZRs und TBAs visuell mit einem Stereomikroskop inspiziert. Alle Proben wurden gemäß dem oben genannten Protokoll abgetrennt. Anschließend wurden alle MZRs als frei von Komplikationen, wie Brüchen oder Risslinien, unabhängig von den Formen, befunden. Abbildung 5 zeigt eine Gesamtansicht der beiden TBAs—auf der linken Seite befindet sich das Teil im ursprünglichen Zustand, und die rechte Seite zeigt die TBAs nach den beschriebenen Verfahren. Der Farbunterschied zwischen diesen beiden ist leicht zu erkennen. Der ursprüngliche Zustand behält das typische Aussehen des Titans, während der zweite gelb wurde. Dies ist ein erwartetes Ergebnis, da während der Wärmeexposition bei 370°C eine Oxidschicht auf der Titanoberfläche entsteht.

Da unter stereomikroskopischer Analyse keine Schäden festgestellt wurden, wurden die Proben direkt zur SEM-Inspektion weitergeleitet. Weitere Details sind in den SEM-Bildern dargestellt in Abbildung 6a–d zu finden. Ein konischer Teil der TBAs wird in Abbildung 6a,b verglichen. Wie zu erkennen ist, ist der Kontrast des Teils nach der thermischen Exposition sichtbar weniger ausgeprägt, was mit einer geringeren Leitfähigkeit des Probenmaterials oder der Anwesenheit einer sehr dünnen Schicht zusammenhängen kann, die das Entweichen sekundärer Elektronen während der Beobachtungen behindern kann. Beide Merkmale können mit der Anwesenheit einer Oxidschicht in Verbindung gebracht werden, die während der thermischen Exposition der TBA gebildet wurde. Eine höhere Vergrößerung der TBA in ihrem ursprünglichen Zustand zeigt die Muster aus dem Herstellungsprozess – der Bearbeitung. Das Verkleben und Entfernen der Zirkonia hat diese Muster nicht verändert, wie in Abbildung 6d zu sehen ist, aber einige leichte Veränderungen an der Oberfläche sind erkennbar. Ähnliche Ergebnisse wurden für die anodisierten TBAs im Vergleich zur Kontrolle und dem neuen Titanbasis-Abutment (Abbildung 7) gefunden.

Die Analyse der chemischen Zusammensetzung (Energie-Dispersive Röntgenspektroskopie [EDS]-Diagramm) zeigte keine Unterschiede zwischen der Test- und der Kontrollgruppe (Abbildung 8).

Diskussion

Diese In-vitro-Studie wurde entwickelt, um mikroskopisch die Auswirkungen eines Abtrennungsprotokolls zu bewerten, das angewendet wird, um eine schraubenfixierte, monolithische Zirkonrestauration von ihrem TBA zu entfernen. Nach dem besten Wissen der Autoren gibt es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Papiers keine vergleichbaren Studien. Daher ist es unmöglich, die aktuellen Forschungsergebnisse mit anderen Studien zu vergleichen.

Eine der wichtigsten Eigenschaften einer implantatgetragenen Restauration ist ihre Wiederentfernbarkeit, die bei Implantatkomplikationen notwendig sein könnte. Die monolithischen keramischen Restaurationen erfüllen den Bedarf an geeigneten ästhetischen Rekonstruktionen und verringern das Risiko von Porzellanabplatzungen. Einige Komplikationen, wie das Lockern der Schrauben, können jedoch weiterhin beobachtet werden. Darüber hinaus könnte der interproximale Kontakt an den Implantatstellen verloren gehen, was das Risiko für Parodontalerkrankungen erhöht. Die TBAs wurden eingeführt, um das Risiko eines Abutmentbruchs von einteiligen Zirkonrestaurationen zu überwinden, was eine hybride (zementierte und schraubengehaltene) Verbindung zwischen den Implantaten und den monolithischen Zirkonrestaurationen ermöglicht und schließlich ein günstiges, langfristiges, ästhetisches Ergebnis und Patientenzufriedenheit bietet. Monolithische Zirkonrestaurationen, die auf TBAs verklebt sind, können leicht vom Mund des Patienten entfernt werden; dennoch muss ein striktes Protokoll, wie es in dieser Forschung präsentiert wird, angewendet werden.

In der vorliegenden Studie wurden die analysierten Proben auf eine maximale Temperatur von 37°C gebracht, wobei standardisierte Parameter eingehalten wurden, um die sogenannte „Stressabbauphase“ zu vermeiden. Dies verhindert strukturelle Veränderungen, die normalerweise bei Titan bei höheren Temperaturen auftreten. In der vorliegenden Studie zeigen stereographische Mikroskop- und SEM-Beobachtungen die Bildung von Oxiden aufgrund von Farbänderungen der Oberfläche zu Gelb (siehe Abbildung 6). Aus materialtechnischer Sicht hat der Prozess des Entklebens die Eigenschaften sowie die Abmessungen der TBAs nicht verändert. Die Implantatverbindung ist frei von jeglichen Veränderungen. Darüber hinaus hatte der Teil, an dem die Krone zementiert wurde, einige geringfügige, aber irrelevante Veränderungen.

Die Bildung von Titanoxid bei hohen Temperaturen ist ein bekanntes Faktum, und es wurde festgestellt, dass sie von der Glühtemperatur beeinflusst wird. Die Oxidation erfolgt aufgrund der hohen Reaktivität von Titan mit Sauerstoff in der Luft, selbst bei Raumtemperatur. Die Oberflächenmorphologie sowie die strukturellen und elektrischen Eigenschaften von TiO2-Filmen werden von der Glühtemperatur beeinflusst. Es wurde beobachtet, dass die Kristallitgröße von TiO2 mit steigender Glühtemperatur bis zu 900 °C zunimmt. Dennoch kristallisieren TiO2-Filme bei etwa 300° C in der Anatase-Phase mit schlechter Kristallinität. In derselben Studie lagen die berechneten Werte der Kristallitgröße unter 30 nm. Das bedeutet, dass der Verbindungsbereich bis zu 30 Nanometer größer sein sollte als das Kontroll-TBA. Dennoch ist dies ein transformierender Prozess, der die Gesamtgröße der TBAs nicht beeinflussen sollte. Darüber hinaus könnte dies laut Literatur klinisch irrelevant sein. Es wurde gezeigt, dass Abweichungen von mehr als 10 µm zu Mikroleckagen und Mikrobewegungen führen, die eine bakterielle Infiltration und mechanische Ergebnisse, wie das Lockern von Schrauben, ermöglichen. Ein Zeichen der Oxidation ist die Verfärbung aufgrund einer zerbrechlichen Schicht, die an der Oberfläche mit Sauerstoff angereichert ist (Alpha Case), was die mechanischen Eigenschaften der Proben beeinträchtigen könnte.

Die Hauptbeschränkung der vorliegenden Forschung ist die in vitro-Natur der Studie. Darüber hinaus wurden zwar 30 Proben hergestellt und visuell analysiert, jedoch wurden nur 7 von 30 Proben zufällig mit SEM bewertet. Alle fünf zufällig ausgewählten Proben zeigten jedoch die gleichen Ergebnisse, was zusätzliche Tests nicht rechtfertigt. Darüber hinaus wurden die Versagensmodi nicht registriert, und es wurde keine Algorithmenbewertung für die statistische Analyse durchgeführt. Aus diesen Gründen müssen die Daten mit Vorsicht interpretiert werden. Dennoch können die Vorteile dieser Forschung in mehreren Bereichen der Implantatdentistry angewendet werden, einschließlich der prothetischen Rehabilitation auf Implantaten.

Obwohl keine mechanischen oder klinischen Tests durchgeführt wurden, sind die wichtigsten klinischen Überlegungen, dass die TBAs nach dem Ablösen in denselben Patienten wiederverwendet werden könnten, in den Fällen, in denen das veröffentlichte Protokoll angewendet wurde. Dennoch sind die Autoren der Meinung, dass die TBAs nach dem klinischen Try-on stuhlseitig verklebt werden sollten, um die Notwendigkeit des Ablösens zu vermeiden.

Schlussfolgerungen

Im Lichte der Beobachtungen aus der SEM-Analyse schien die Behandlung der Titanbasis-Abutments die Struktur und Eigenschaften des Materials nicht zu verändern, noch Phasenänderungen oder die Entstehung von Oxiden zu induzieren, die zu Brüchigkeit führen könnten. Laut diesen Ergebnissen können Titanbasis-Abutments nach dem Ablösen wiederverwendet werden. Weitere klinische Studien mit längeren Nachbeobachtungszeiten sind erforderlich, um diese vorläufigen Ergebnisse zu bestätigen.

Marco Tallarico, Łukasz Zadrożny, Nino Squadrito, Leonardo Colella, Maurizio Gualandri, Daniele Montanari, Gianantonio Zibetti, Simone Santini, Witold Chrominski, Edoardo Baldoni, Silvio Mario Meloni, Aurea Immacolata Lumbau und Milena Pisano

Literaturverzeichnis

- Tallarico, M.; Canullo, L.; Caneva, M.; Ozcan, M. Mikrobielle Besiedlung an der Implantat-Abutment-Schnittstelle und ihr möglicher Einfluss auf die Periimplantitis: Eine systematische Übersicht und Metaanalyse. J. Prosthodont. Res. 2017, 61, 233–241. [CrossRef] [PubMed]

- Hermann, J.S.; Buser, D.; Schenk, R.K.; Schoolfield, J.D.; Cochran, D.L. Biologischer Breite um ein- und zweigeteilte Titanimplantate. Clin. Oral Implants Res. 2001, 12, 559–571. [CrossRef] [PubMed]

- Tallarico, M.; Caneva, M.; Meloni, S.M.; Xhanari, E.; Covani, U.; Canullo, L. Definitive Abutments, die bei der Implantatinsertion platziert und nie entfernt werden: Ist es ein effektiver Ansatz? Eine systematische Übersicht und Metaanalyse von randomisierten kontrollierten Studien. J. Oral Maxillofac. Surg. 2018, 76, 316–324. [CrossRef] [PubMed]

- Tallarico, M.; Caneva, M.; Baldini, N.; Gatti, F.; Duvina, M.; Billi, M.; Iannello, G.; Piacentini, G.; Meloni, S.M.; Cicciù, M. Patientenorientierte Rehabilitation von Einzel-, Teil- und Volledentaten mit zementierten oder schraubenretinierten festen Zahnprothesen: Die erste Osstem Advanced Dental Implant Research and Education Center Konsenskonferenz 2017. Eur. J. Dent. 2018, 12, 617–626. [CrossRef]

- Tallarico, M.; Czajkowska, M.; Cicciù, M.; Giardina, F.; Minciarelli, A.; Zadroz˙ny, Ł.; Park, C.J.; Meloni, S.M. Genauigkeit von chirurgischen Schablonen mit und ohne metallische Hülsen bei teilweisen Bogenrestaurationen: Eine systematische Übersicht. J. Dent. 2021, 115, 103852. [CrossRef]

- Zadrożny, Ł.; Czajkowska, M.; Mijiritsky, E.; Wagner, L. Wiederholbarkeit von Freihandimplantationen, die mit universellen Kunststoffhülsen unterstützt werden – In-vitro-Studie. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 4453. [CrossRef]

- Judgar, R.; Giro, G.; Zenobio, E.; Coelho, P.G.; Feres, M.; Rodrigues, J.A.; Mangano, C.; Iezzi, G.; Piattelli, A.; Shibli, J.A. Biologische Breite um ein- und zweigeteilte Implantate, die aus menschlichen Kiefern entnommen wurden. BioMed Res. Int. 2014, 2014, 850120. [CrossRef]

- Spinato, S.; Galindo-Moreno, P.; Bernardello, F.; Zaffe, D. Minimale Abutmenthöhe zur Vermeidung von Knochenverlust: Einfluss des Implantathalsdesigns und Plattformwechsel. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2018, 33, 405–411. [CrossRef]

- Guo, T.; Gulati, K.; Arora, H.; Han, P.; Fournier, B.; Ivanovski, S. Wettlauf um die Invasion: Verständnis der Weichgewebeintegration im transmukosalen Bereich von Titan-Zahnimplantaten. Dent. Mater. 2021, 37, 816–831. [CrossRef]

- Ivanovski, S.; Lee, R. Vergleich der peri-implantären und parodontalen marginalen Weichgewebe in Gesundheit und Krankheit. Periodontol. 20002018, 76, 116–130. [CrossRef]

- Esposito, M.; Salina, S.; Rigotti, F.; Mazzarini, C.; Longhin, D.; Grigoletto, M.; Buti, J.; Sbricoli, L.; Gualini, F. Multizentrische, innerhalb der Person randomisierte kontrollierte Studie zur subkrestalen Platzierung von Zahnimplantaten mit interner konischer Verbindung: Fünf Jahre Ergebnisse nach der Belastung. Clin. Trials Dent. 2020, 2, 77–89. [CrossRef]

- Novaes, A.B., Jr.; Barros, R.R.; Muglia, V.A.; Borges, G.J. Einfluss von Interimplantat-Abständen und Platzierungstiefen auf die Papillenbildung und die crestal Resorption: Eine klinische und radiografische Studie an Hunden. J. Oral Implantol. 2009, 35, 18–27. [CrossRef] [PubMed]

- Lops, D.; Stocchero, M.; Motta Jones, J.; Freni, A.; Palazzolo, A.; Romeo, E. Fünf Grad interne konische Verbindung und marginale Knochensicherheit um subkrestale Implantate: Eine retrospektive Analyse. Materials 2020, 13, 3123. [CrossRef] [PubMed]

- Rabel, K.; Spies, B.C.; Pieralli, S.; Vach, K.; Kohal, R.J. Die klinische Leistung von vollkeramischen implantatgetragenen Einzelkronen: Eine systematische Übersicht und Metaanalyse. Clin. Oral Implants Res. 2018, 29, s196–s223. [CrossRef] [PubMed]

- Pjetursson, B.E.; Valente, N.A.; Strasding, M.; Zwahlen, M.; Liu, S.; Sailer, I. Eine systematische Übersicht über die Überlebens- und Komplikationsraten von Zirkonia-keramischen und Metall-keramischen Einzelkronen. Clin. Oral Implants Res. 2018, 29, s199–s214. [CrossRef]

- Larsson, C.; Wennerberg, A. Der klinische Erfolg von zirkonbasierten Kronen: Eine systematische Übersicht. Int. J. Prosthodont. 2014, 27, 33–43. [CrossRef]

- Al-Thobity, A.M. Titanbasis-Abutments in der Implantatprothetik: Eine Literaturübersicht. Eur. J. Dent. 2022, 16, 49–55. [CrossRef]

- Tallarico, M.; Fiorellini, J.; Nakajima, Y.; Omori, Y.; Takahisa, I.; Canullo, L. Mechanische Ergebnisse, Mikroleckage und marginale Genauigkeit an der Implantat-Abutment-Schnittstelle von originalen versus nicht-originalen Implantat-Abutments: Eine systematische Übersicht über In-vitro-Studien. BioMed Res. Int. 2018, 2018, 2958982. [CrossRef]

- Joda, T.; Zarone, F.; Ferrari, M. Der vollständige digitale Workflow in der festsitzenden Prothetik: Eine systematische Übersicht. BMC Oral Health 2017, 17, 124. [CrossRef]

- Mühlemann, S.; Kraus, R.D.; Hämmerle, C.H.F.; Thoma, D.S. Ist die Verwendung digitaler Technologien zur Herstellung von implantatgetragenen Rekonstruktionen effizienter und/oder effektiver als konventionelle Techniken: Eine systematische Übersicht. Clin. Oral Implants Res. 2018, 29, s184–s195. [CrossRef]

- Czajkowska, M.; Walejewska, E.; Zadroz˙ny, Ł.; Wieczorek, M.; S´wie˛szkowski, W.; Wagner, L.; Mijiritsky, E.; Markowski, J.

- Vergleich von Dentalsteinmodellen und ihren 3D-gedruckten Acryl-Nachbildungen hinsichtlich Genauigkeit und mechanischen Eigenschaften. Materials 2020, 13, 4066. [CrossRef] [PubMed]

- Zadrożny, Ł.; Rogus´, P.; Pyzlak, M.; Tallarico, M. Vollständiger versus halb-digitaler Workflow im Falle der chirurgischen Behandlung von mandibulären Zysten. J. Dent. 2022, 121, 104013. [CrossRef]

- Zahoui, A.; Bergamo, E.T.; Marun, M.M.; Silva, K.P.; Coelho, P.G.; Bonfante, E.A. Zementierungsprotokoll für das Verkleben von Zirkoniakronen an Titanbasis-CAD/CAM-Abutments. Int. J. Prosthodont. 2020, 33, 527–535. [CrossRef] [PubMed]

- Burkhardt, F.; Pitta, J.; Fehmer, V.; Mojon, P.; Sailer, I. Haltekraft von monolithischen CAD/CAM-Kronen, die adhäsiv an Titanbasis-Abutments zementiert sind – Einfluss von Speichelkontamination gefolgt von Reinigung der Titan-Bindungsoberfläche. Materials 2021, 14, 3375. [CrossRef] [PubMed]

- Pitta, J.; Burkhardt, F.; Mekki, M.; Fehmer, V.; Mojon, P.; Sailer, I. Einfluss der Luftpartikelstrahlbearbeitung eines Titanbasis-Abutments auf die Stabilität der verklebten Schnittstelle und die Haltekraft von Kronen nach künstlichem Altern. J. Prosthet. Dent. 2021, 126, 214–221. [CrossRef]

- Pozzi, A.; Tallarico, M.; Barlattani, A. Monolithische Lithiumdisilikat-Vollkronen, die auf CAD/CAM-Zirkonia-Vollbogenimplantatbrücken mit 3 bis 5 Jahren Nachbeobachtung verklebt sind. J. Oral Implantol. 2013, 41, 450–458. [CrossRef]

- Pozzi, A.; Holst, S.; Fabbri, G.; Tallarico, M. Klinische Zuverlässigkeit von CAD/CAM-Zirkonia-Brücken über sofort belastete Implantate, die mit computerassistierter/Schablonengeführter Chirurgie platziert wurden: Eine retrospektive Studie mit einer Nachbeobachtung von 3 bis 5 Jahren. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2015, 17, e86–e96. [CrossRef]

- Amorfini, L.; Storelli, S.; Mosca, D.; Scanferla, M.; Romeo, E. Vergleich von zementierten vs. schraubenretinierten, maßgeschneiderten CAD/CAM-Zirkonia-Abutments für ästhetisch platzierte Einzelzahnimplantate: Eine 10-jährige randomisierte prospektive Studie. Int. J. Prosthodont. 2018, 31, 359–366. [CrossRef]

- Gasser, T.J.W.; Papageorgiou, S.N.; Eliades, T.; Hämmerle, C.H.F.; Thoma, D.S. Verlust des interproximalen Kontakts an Implantatstandorten: Eine retrospektive klinische Studie mit einer Nachbeobachtung von 10 Jahren. Clin. Oral Implants Res. 2022, 33, 482–491. [CrossRef]

- Stimmelmayr, M.; Edelhoff, D.; Güth, J.F.; Erdelt, K.; Happe, A.; Beuer, F. Abrieb an der Titan-Titan- und Titan-Zirkonia-Implantat-Abutment-Schnittstelle: Eine vergleichende In-vitro-Studie. Dent. Mater. 2012, 28, 1215–1220. [CrossRef]

- Solá-Ruíz, M.F.; Selva-Otaolaurruchi, E.; Senent-Vicente, G.; González-de-Cossio, I.; Amigó-Borrás, V. Genauigkeit bei der Kombination verschiedener Marken von Implantaten und Abutments. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal 2013, 18, e332–e336. [CrossRef] [PubMed]

- Bakri, A.S.; Sahdan, M.Z.; Adriyanto, F.; Raship, N.A.; Said, N.D.M.; Abdullah, A.A.; Rahim, M.S. Einfluss der Anlasstemperatur von Titandioxid-Dünnfilmen auf die strukturellen und elektrischen Eigenschaften. AIP Conf. Proc. 2017, 1788, 030030. [CrossRef]

- Peng, W.; Zeng, W.; Zhang, Y.; Shi, C.; Quan, B.; WU, J. Der Einfluss von gefärbten Titanoxiden auf die Farbänderung an der Oberfläche der Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe-Legierung. J. Mater. Eng. Perform. 2013, 22, 2588–2593. [CrossRef]

- Alcisto, J.; Enriquez, A.; Garcia, H.; Hinkson, S.; Hahn, M.; Foyos, J.; Ogren, J.; Lee, E.W.; Es-Said, O.S. Der Einfluss der thermischen Geschichte auf die Farbe der Oxidschichten in der Titanlegierung 6242. Eng. Fail. Anal. 2004, 6, 811–816. [CrossRef]

- Gaddam, R.; Sefer, B.; Pederson, R.; Antti, M.-L. Oxidation und Alpha-Fallbildung in der Ti–6Al–2Sn–4Zr–2Mo-Legierung. Mater. Charact. 2015, 99, 166–174. [CrossRef]

- Minervini, G.; Fiorillo, L.; Russo, D.; Lanza, A.; D’Amico, C.; Cervino, G.; Meto, A.; Di Francesco, F. Prothetische Behandlung bei Patienten mit Kiefergelenkserkrankungen und orofazialen Schmerzen und/oder Bruxismus: Eine Literaturübersicht. Prosthesis 2022, 4, 253–262. [CrossRef]

- Minervini, G.; Romano, A.; Petruzzi, M.; Maio, C.; Serpico, R.; Lucchese, A.; Candotto, V.; Di Stasio, D. Teleskopprothese auf natürlichen Zähnen: Prothetische Rehabilitation bei einem (OFD) syndromalen Patienten und eine Übersicht über die verfügbare Literatur. J. Biol. Regul. Homeost. Agents 2018, 32 (Suppl. 1), 131–134.

- Antonelli, A.; Bennardo, F.; Brancaccio, Y.; Barone, S.; Femiano, F.; Nucci, L.; Minervini, G.; Fortunato, L.; Attanasio, F.; Giudice, A. Kann die Knochenkompaktion die primäre Implantatstabilität verbessern? Eine In-vitro-Vergleichsstudie mit der Osseodensifikationstechnik. Appl. Sci. 2020, 10, 8623. [CrossRef]