Мультидисциплинарное лечение анкилозированного зуба в переднем отделе

Maschinenübersetzung

Der Originalartikel ist in ES Sprache (Link zum Lesen) geschrieben.

Анкилоз зуба является результатом травмы в период роста, при которой цемент или дентин сливаются с альвеолярной костью. Зуб или зубы не прорезываются, и их положение остается вне окклюзионной плоскости.

Решение проблемы с анкилозированным зубом в переднем отделе является сложным.

Существуют протезные и/или хирургические решения, с ортодонтией или без нее, такие как вывих зуба или экстракция с последующей имплантацией с использованием трансплантата. Эти процедуры оставляют ступеньку в окклюзионной плоскости и десневой край, решение которого является сложным.

Лучшие результаты достигаются, когда ортодонтия комбинируется с хирургией смещения зубодесневого фрагмента в блоке и последующим его управлением с использованием ортодонтических методов и/или остеогенной дис distraction.

Мы представляем случай, в котором были выполнены остеотомии зубодесневого фрагмента резца в процессе корневой резорбции и последующее ортодонтическое управление с использованием брекетов. После выравнивания зуба и настройки окклюзионной плоскости он был заменен сложным образом с использованием трансплантатов и имплантов.

Анамнез:

- Имя: B.LL.

- Возраст: 18 лет.

- Медицинская история: Старый травматизм с авульсией постоянного верхнего левого центрального резца и последующей реимплантацией. Не было истории системных заболеваний, текущего медикаментозного лечения или аллергий.

- Причина обращения: Отсутствие эстетики в передней части.

Диагноз:

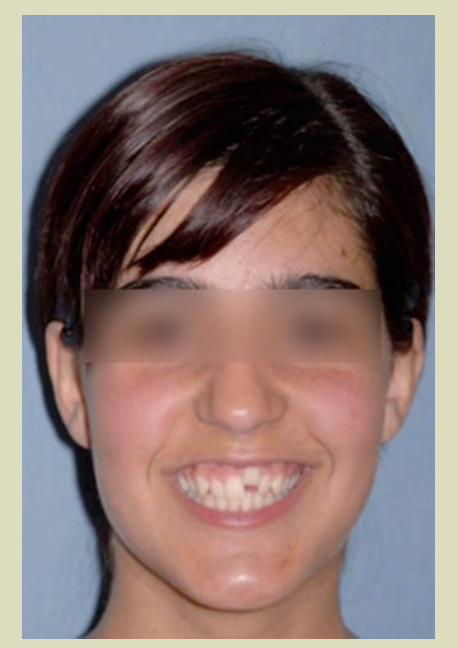

1. Фасциальный анализ (Рис. 1a, 1b и 1c)

- Гингивальная улыбка.

- Эстетика улыбки нарушена из-за апикального положения 21.

- Прямой профиль.

- Небольшое отклонение верхней средней линии влево.

2. Рентгенологический анализ

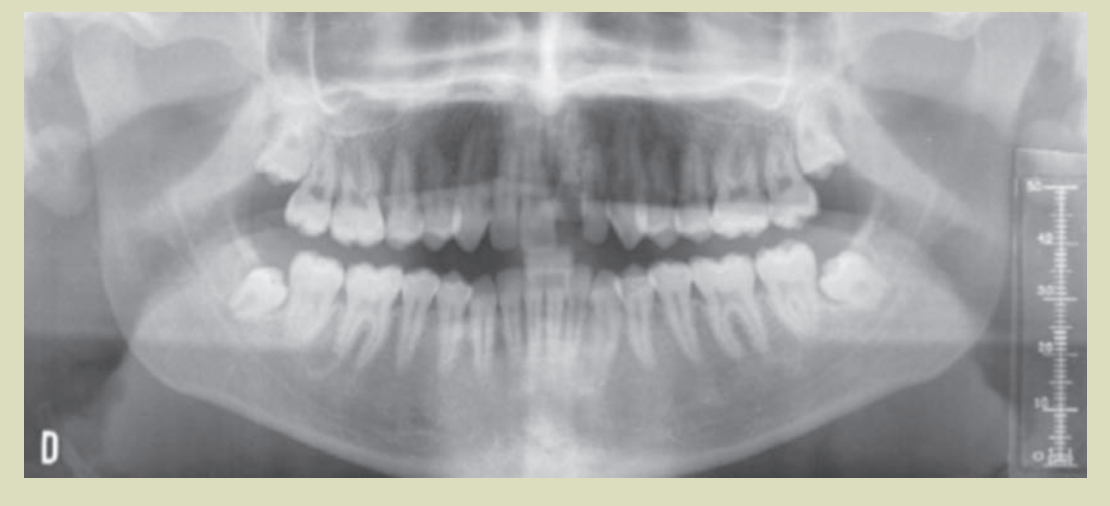

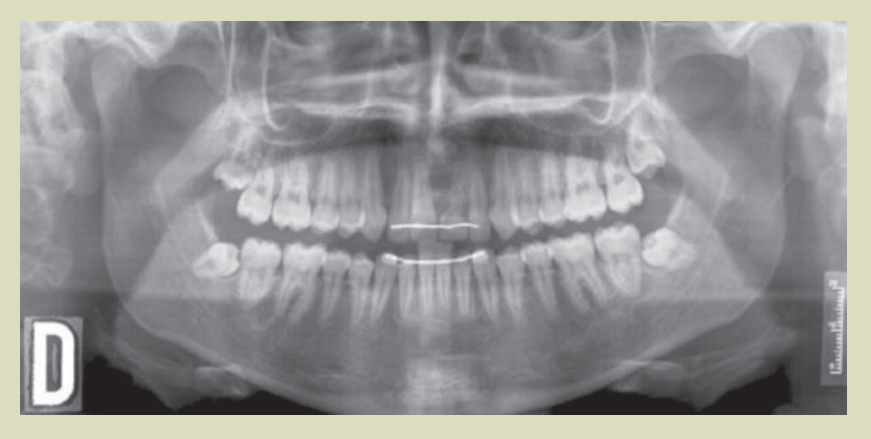

2.1. Ортопантомография. (Рис. 5)

- Постоянное зубное ряд.

- 21 с внутренней и внешней резорбцией корня и анкилозом.

- Наличие развивающихся зубов мудрости.

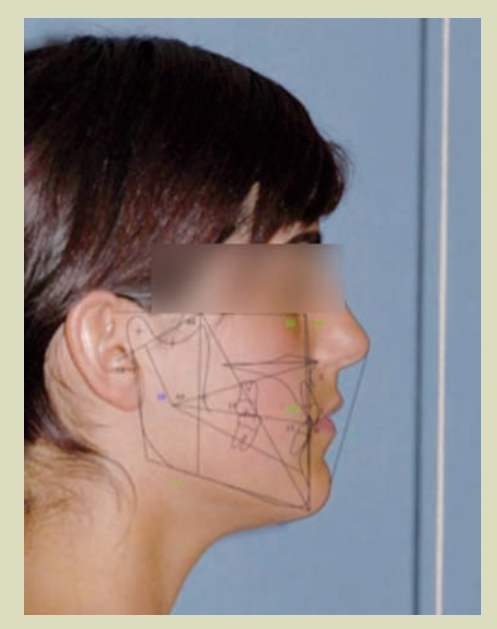

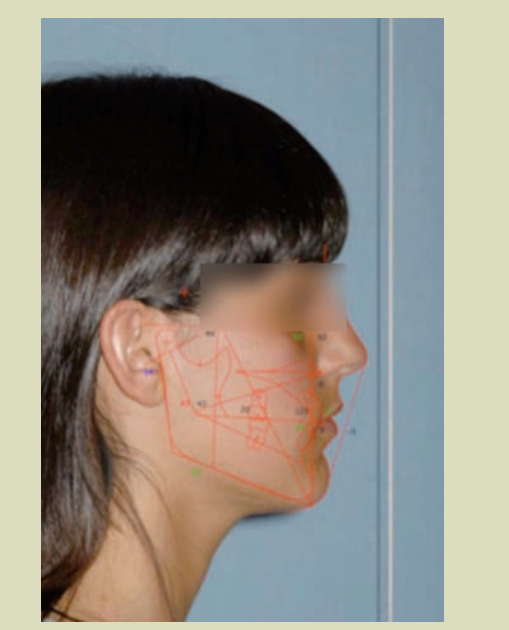

2.2. Латеральная телерентгенография черепа и цефалометрическая трассировка. (Рис. 3 и 4)

- Мезофациальный.

- Класс I по костям.

- Резцы правильно расположены относительно своих костных основ.

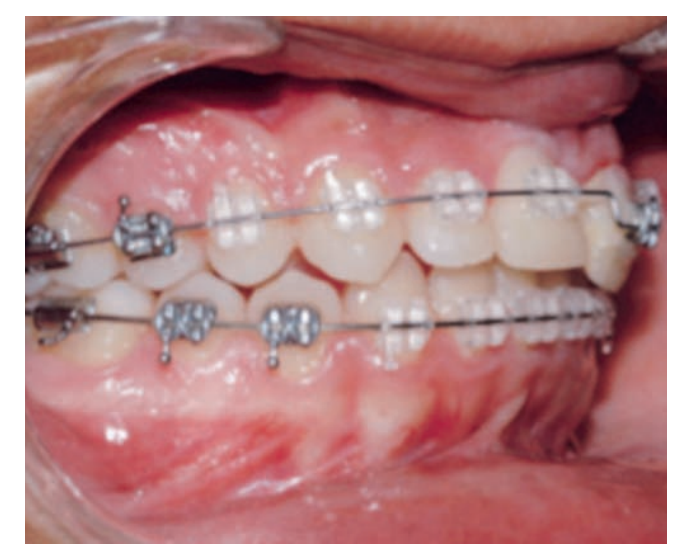

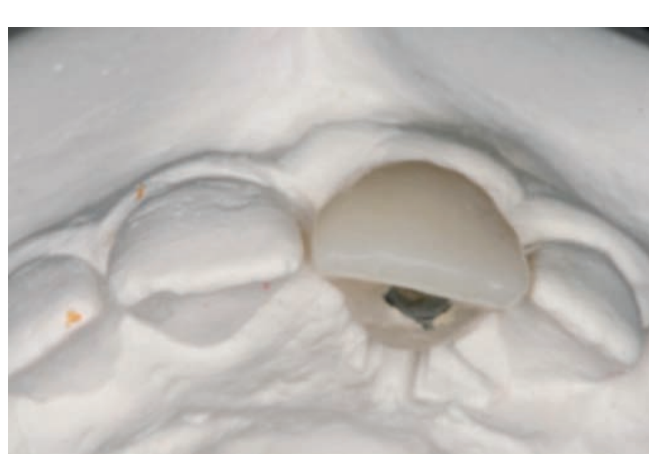

3. Внутриротовой анализ (Рис. 2a, 2b и 2c)

- Гингивальный край 21 очень неровный из-за анкилоза.

- Смещение верхней средней линии на 2 мм влево.

- Класс I моляров и легкий класс II правого клыка.

- Класс I моляров и клыка слева.

- Выступ: 2 мм.

- Перекрытие: 2,5 мм.

- D.O.D.: Верхний: - 2 мм. Нижний: - 1,3 мм.

Лечение

Предоперационная ортодонтия (Рис. 6 и 7)

Цементирование брекетов проводилось с учетом того, что необходимо было получить адекватное корневое расхождение в зубах, смежных с анкилозированным центральным резцом, по этой причине изначально была изменена позиция брекета верхнего правого центрального резца, чтобы он выражал тип в большей степени, чем предусмотрено в рецепте брекета (5º), и это не было необходимо в случае клыка, так как он уже обладает достаточным количеством типа для смещения корня в дистальном направлении (13º).

В ходе предоперационного ортодонтического лечения было проведено открытие пространства для 21, с переисправлением его с целью создания достаточного объема для облегчения последующей операции и опускания фрагмента. Это означало, что верхняя средняя линия сместилась вправо относительно нижней на этой стадии лечения.

Следовали обычной последовательности дуг до получения достаточного корневого расхождения и пространства между коронками (0.14, 0.18, 19x25 из NiTi термического, 0.20 из стали).

Хирургия

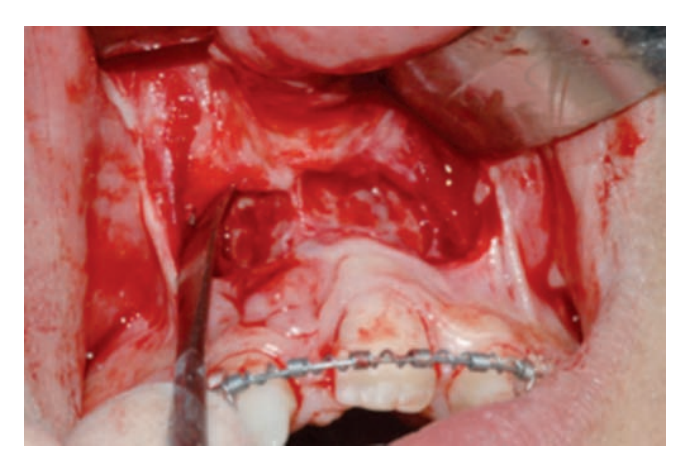

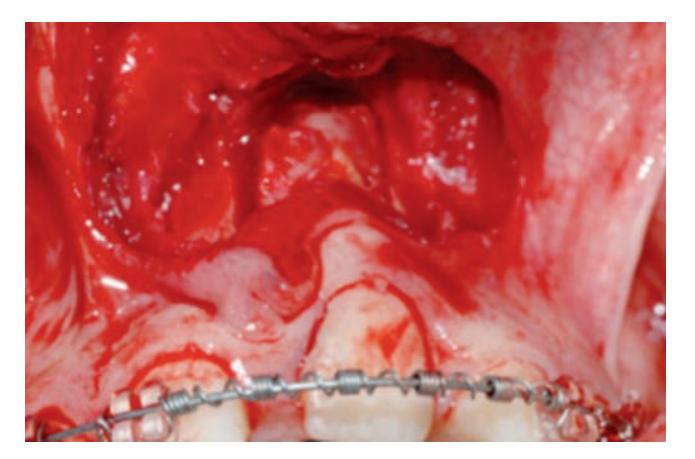

Под общим наркозом была выполнена горизонтальная инцизия 8 мм. выше края десны анкилозированного зуба. Был поднят мукопериостальный лоскут, который простирается на один зуб с каждой стороны фрагмента, который необходимо удалить.

Верхний срез блока выполняется на 4-5 мм. выше верхушки и через туннели, вертикальные срезы до альвеолярного гребня. Процедура проводилась ультразвуковым скальпелем BTI с очень тонким наконечником. На протяжении всего времени сохранялась небная слизистая оболочка и мостик кератинизированной десны вокруг зуба, который подлежал остеотомии.

Блок имел трапециевидный дизайн для скольжения костного сегмента. После разрушения небной кортикальной кости фрагмент свободно мобилизовался. Установка дистрактора была отклонена из-за сложности его размещения, трудного управления вектором, необходимости второй операции и стоимости.

Послеоперационная ортодонтия (Рис. 8a, 8b и 8c)

После проведения операции ожидали 8 дней латентности и начали тракцию, цементируя брекет на коронке 21 как можно более гингивально и связывая его с дугой из стали на расстоянии. Затем продолжили экструзию фрагмента, используя технику двойной дуги (основная дуга 19x25 из стали и наложенная, проходящая также через 21, 0.14 из NiTi термического).

В момент, когда было достигнуто выравнивание слота брекета 21 с остальными брекетами, была продолжена его экструзия с переукладкой его положения до совпадения альвеолярного процесса с соседними зубами (уровень, желаемый имплантологом и протезистом). Время, затраченное на опускание фрагмента, составило 2 месяца.

В конечном итоге было выполнено закрытие промежутков и координация дуг. На протяжении почти всей фазы постхирургической ортодонтии использовались легкие межчелюстные резинки с первоначальной целью минимизировать побочные эффекты от тяги и затем обеспечить правильное положение и интеркуспидацию антагонистических зубов. Ортодонтическое лечение длилось 16 месяцев.

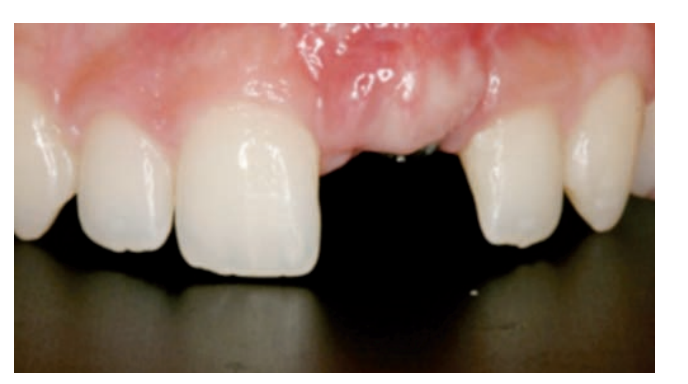

Финал (Рис. 9-13)

Позже, после завершения ортодонтии и учитывая, что зуб имел плохой прогноз, была проведена экстракция. Было оставлено время, чтобы не потерять больше кератинизации десны, еще два месяца, и был установлен монокортикальный костный трансплантат, взятый из восходящей ветви нижней челюсти, воспользовавшись экстракцией нижнего третьего моляра. Трансплантат был зафиксирован винтом Martin 1,6x11 мм, и была установлена рассасывающаяся коллагеновая мембрана.

Через четыре месяца была оценена состояние костного трансплантата, и после проверки его стабильности и минимальной резорбции был установлен имплантат BTI размером 4x13 с внутренним соединением и трансплантат соединительной ткани подэпителия, который был зафиксирован нейлоном 5/0. Послеоперационный период прошел без осложнений.

Через четыре месяца была проведена вторая фаза имплантации и новый трансплантат соединительной ткани подэпителия с туннелизацией.

Имплантат (Рис. 14 и 15)

Реставрационное лечение (Рис. 16-18)

После фазы тканевой регенерации и остеоинтеграции имплантата приступают к восстановлению отсутствующего зуба. У пациентки наблюдается плоский и избыточный контур десны на уровне вестибуло-язычном, мезио-дистальное пространство 21 составляет 10 мм, а ширина 11 - 9 мм, поэтому нам необходимо компенсировать несоответствие, добавив 0,5 мм в мезиальном направлении 11.

Фаза временной установки и моделирования мягких тканей (Рис. 19-24)

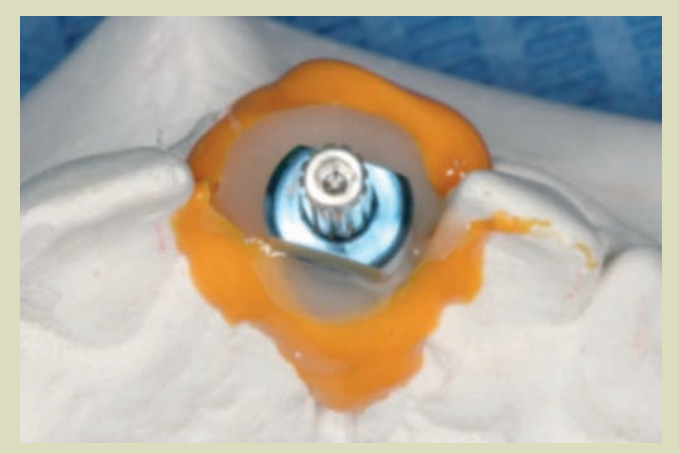

Снимается 1-й слепок имплантата с помощью открытой ложки и силикона для отливки, для изготовления временной коронки из акриловой смолы с винтовым креплением. Выбирается базовый цвет A1 и существующие характеристики.

Временная коронка устанавливается в рот, изменяя контур шейки, оказывая легкое давление на десневую ткань. Выполняется прямая реставрация композитом на мези 11, чтобы распределить пространство и добиться симметрии между обоими резцами.

Пациентка приходит на консультацию через неделю, 15 дней и через месяц, чтобы изменить временный протез до достижения желаемого контурного гингивального уровня. (Рис. 25 и 26)

Индивидуализированный трансфер помещается в рот, и снимается новый слепок в открытой ложке. (Рис. 27)

Финальная реставрация будет представлять собой коронку из циркония, цементированную на индивидуализированный циркониевый имплантат. Проводятся необходимые пробы и изменения, после чего устанавливается финальная реставрация. (Рис. 28-33)

Удержание (Рис. 34-36)

Сравнение начало/конец (Рис. 37-40)

Обсуждение

Комбинация ортодонтических и хирургических методов позволяет предсказуемо и безопасно добиться оптимального результата в лечении анкилозированных зубов с инфраокклюзией, особенно при различной высоте десны. Решение о применении или неприменении дистракторов будет зависеть от хирурга.

Использование устройств для отвлечения имеет недостатки; операция требует более сложного подхода с трудностями в работе с такими маленькими фрагментами для установки дистрактора, с потенциальными проблемами с остеосинтетическими винтами, трудностями в коррекции вектора, проблемами с гигиеной и дискомфортом.

Также необходима вторая операция для удаления дистрактора.

В нашем случае мы использовали концепцию плавающей кости для контроля смещения и положения дентально-альвеолярного фрагмента, при которой остеотомированный фрагмент контролировался с помощью межчелюстных эластиков до его консолидации. Использование ортодонтической аппаратуры позволяет более тонкую и предсказуемую настройку.

Зуб, анкилозированный, был мобилизован даже ниже окклюзионной плоскости за 8 недель. Иногда может произойти интрузия соседних зубов, которые требуют межчелюстных эластиков.

Как только он достигнет правильного положения, хотя в этом случае мы гиперкорректировали, он стабилизируется с помощью плоской дуги, и через четыре месяца после операции образуется новообразованная кость.

Резорбция корня часто встречается до или после лечения анкилозированных зубов. В нашем случае с явными признаками резорбции до лечения использовался зуб для облегчения транспортировки дентально-альвеолярного фрагмента, следуя концепции плавающей кости, чтобы перенести его даже ниже окклюзионной плоскости, улучшая высоту альвеолярной кости и края десны обработанного зуба без признаков рецессии и с хорошей гармонией с соседними зубами. Это имеет основополагающее значение и позволит нам затем спланировать имплантат в переднем секторе, который всегда является сложным.

Фе Серрано Мадригаль, Сезар Колменеро Руис, Хавьер Прието Серрано, Лусия Эстебан-Инфантес Корраль